Merging Music and Landscape: un approccio digitale per lo studio dell’identità culturale della Modena estense

Abstract The paper aims at proposing a digital project based on the creation of a platform through which to explore the historical soundscape of early modern Modena. Thanks to the use of state-of-the-art web development tools and Geographic Information Systems, the platform will feature an interactive search and navigation environment, plus an interactive map with geo-localized objects and events. This will offer the chance to have new points of view to study a city and its spectacular development. Our project also intends to propose a multidisciplinary model for historical research and provide new ideas for the enhancement of cultural heritage.

Keywords Soundscape. WebGis. Web mapping. Music. Landscape. Modena. Este. Musical Sources. Music Production.

1 Il suono di Modena

Nel corso del Seicento Modena fu un centro nevralgico di produzione artistica e musicale grazie all’arrivo della corte estense. Nel 1598, a seguito delle convenzioni faentine, gli Este furono costretti a trasferirsi rapidamente da Ferrara a Modena, seconda città del ducato.1 Il trasferimento della corte rappresentò per gli Este e per Modena un momento di profonda trasformazione, in cui la corte si affrettò a ripristinare nella nuova sede lo splendore artistico e musicale che aveva caratterizzato in precedenza la città di Ferrara.2

La redazione delle sezioni nrr. 1, 2.2, 3.3 di deve ad Angela Fiore; nrr. 2.1, 3.1, 3.2 a Sara Belotti. Le conclusioni sono frutto di un lavoro comune delle Autrici.

1 L’episodio è noto come ‘devoluzione di Ferrara’, che si riferisce al fatto che la città fosse passata sotto il controllo dello Stato Pontificio retto da Clemente VIII. Alla morte del duca Alfonso II, non essendoci alcun erede diretto, il Papa non rinnovò agli estensi l’investitura del feudo di Ferrara, che pertanto ritornò allo Stato della Chiesa. Il passaggio della corte, guidata dal novello duca Cesare, avvenne nella notte tra 29 e 30 gennaio 1598.

2 La casa d’Este ha rivolto nella sua storia particolare attenzione verso l’arte musicale. Le vicende musicali di casa d’Este hanno avuto inizio a Ferrara, nel Quattrocento. Il patronage di Leonello, Ercole I e Alfonso II fece di Ferrara un centro nevralgico di produzione musicale del Rinascimento italiano (Lockwood 1984; Durante, Martellotti 2005).

Seppur in maniera progressiva, il destino e lo status di Modena cambiarono inevitabilmente: in breve tempo la città, da semplice provincia, si trovò a essere capitale di un ducato, interamente gestita dagli Este anche dal punto di vista culturale. La storia musicale della città di Modena è infatti essenzialmente legata all’interesse per la musica esercitato nel corso dei secoli dai duchi d’Este. Prima dell’arrivo della corte, le attività musicali presenti a Modena erano per lo più legate alla Cattedrale cittadina. Grazie proprio alla collaborazione di alcuni musicisti di questa istituzione come Geminiano Capilupi, Giovanni Battista Stefanini e il più celebre Orazio Vecchi, la corte riuscì gradualmente a ripristinare il suo prestigio musicale (Boni 2007, 196). La sinergia tra corte e Chiesa stimolò la creazione di gruppi di musicisti locali e favorì nel tempo la costituzione di una compagine ducale formata da cantanti e musicisti. La Cappella Ducale o ‘concerto degli stromenti’ fu ufficialmente istituita nel 1629 all’inizio del regno di Francesco I. Essa interveniva non solo in buona parte delle occasioni festive dinastiche, ma anche nella solennizzazione di liturgie in alcune chiese cittadine, negli eventi mondani presso dimore e palazzi nobiliari, nelle rappresentazioni teatrali, negli spettacoli e nelle feste di piazza (Crowther 1990, 212).

Il ducato di Francesco I (1629-1658) diede inoltre un notevole impulso alla trasformazione di Modena in una città di stampo moderno. Furono anni infatti caratterizzati dalla crescita fisica dello spazio urbano: sorsero nuove chiese, conventi, nonché palazzi nobiliari, teatri e conseguentemente aumentarono le occasioni e le possibilità di accrescimento culturale della città.

Le attività musicali conobbero il massimo splendore durante il regno di Francesco II d’Este (1674-1694). Francesco II fu un avido fruitore di musica: il giovane duca sentiva l’esigenza di collezionare e commissionare musica per il proprio svago ed esercizio e per l’intrattenimento a corte. Francesco II si fece promotore di un’intensa attività culturale della città, tra cui il rinnovo dell’Università, le attività delle accademie letterarie, la prosecuzione di opere artistiche e architettoniche di Palazzo Ducale e il riordino della Biblioteca Estense (Cont 2009, 409). Il duca comprese la necessità di ingrandire la Cappella Ducale e fornì anche molte più occasioni per fare musica grazie ai legami con alcune istituzioni cittadine. Spazi ed edifici cittadini divennero man mano partecipi dell’evoluzione stessa del linguaggio musicale, influenzando le modalità di produzione e di fruizione della musica.

A partire dalla metà del XVII secolo prese avvio anche l’attività teatrale cittadina. A Modena erano presenti ben quattro teatri: la sala detta ‘della Spelta’, ubicata nel complesso del Palazzo Comunale; il Teatro Ducale negli spazi di Palazzo della Ragione, attiguo alla Spelta ed edificato nel 1656 per volontà di Francesco II; il piccolo teatro di corte, una sorta di teatrino da stanza a uso privato della corte, e infine la sala da spettacolo di Palazzo Valentini, che prese il nome di Teatro Fontanelli a fine Seicento (Martinelli Braglia 2007).

Luogo centrale per la produzione musicale locale fu l’oratorio di San Carlo Rotondo,3 sede della congregazione teatina di San Carlo. Edificato nel 1634, accolse l’esecuzione di oratori per musica durante il periodo quaresimale. Modena fu infatti uno dei centri di maggiore interesse e rilievo per l’evoluzione di questo repertorio. La fulgida produzione oratoriale della corte organizzata presso San Carlo Rotondo permise inoltre di rinsaldare il legame con la potente congregazione teatina di San Carlo, tramite la quale si sarebbe realizzata buona parte del programma politico-culturale estense (Crowther 1992).

3 L’appellativo ‘rotondo’ deriva dalla forma ottagonale della struttura.

Centro di scambi per artisti, musicisti e poeti vicini alla corte fu invece l’Accademia de’ Dissonanti, fondata nel 1683, con sede all’interno delle mura di Palazzo Ducale. Il repertorio musicale dedicato a questa istituzione era per lo più composto da accademie e cantate da camera. I testi, scritti spesso da aristocratici e poeti di corte, appartenevano alla poesia accademica volta alla glorificazione del prestigio estense (Jander 1975).

Gli Este interagirono anche con diverse istituzioni ecclesiastiche cittadine inviando periodicamente musicisti della Cappella Ducale per solennizzare le celebrazioni liturgiche patrocinate dalla corte. La musica accompagnava infatti la quotidianità devozionale del duca così come le cerimonie straordinarie o dinastiche, organizzate spesso nelle chiese e nei monasteri cittadini.

Anche le piazze e le strade modenesi furono frequentemente proscenio per la celebrazione di eventi straordinari organizzati dalla corte. Piazza grande antistante il Duomo, l’odierna piazza Roma avanti Palazzo Ducale, il Largo Sant’Agostino, il Giardino Ducale furono i luoghi maggiormente utilizzati in occasioni di feste e cerimonie. Gli eventi spettacolari organizzati all’aperto prevedevano un accompagnamento musicale affidato soprattutto a strumentisti a fiato e a percussione il cui compito era di precedere un corteo, di enfatizzare ogni rituale e coinvolgere il tessuto cittadino. Il carattere ‘colloquiale’ di queste manifestazioni permetteva di creare al meglio specifiche forme di interazione tra diverse tipologie di sorgenti sonore: i suoni della strada e il vociare delle persone si fondevano ai suoni delle performance, consensualmente prodotti e condivisi da gruppi sociali differenti.

A fine Seicento la Modena modellata dagli Este si presentava quindi come un centro ricco di opportunità di consumo spettacolare e musicale, un polo di attrazione per tanti musicisti provenienti sia dalle zone vicine sia da altre parti d’Italia e un luogo di formazione e diffusione di nuovi generi musicali. La musica a Modena era non solo un’attività meramente artistica, ma anche sociale e politica, strumento di costruzione del consenso e affermazione pubblica del potere ducale.

Grazie alla sua storia musicale, alla natura delle relazioni esistenti tra corte e città, alla molteplice presenza di eventi performativi e alle caratteristiche di uno spazio urbano circoscritto tra le mura, Modena rappresenta un osservatorio perfetto per comprendere come produzione musicale e geografia urbana si siano influenzate nel tempo. L’analisi dei differenti contesti produttivi della città porta a comprendere quanto gli spazi urbani non possano essere considerati solo dei semplici luoghi: essi permettono di identificare tempi, cerimonie e pratiche spontanee, cultura performativa e dell’ascolto. Sono questi gli elementi che permettono oggi di definire il suono della Modena estense.

2 Este Soundscape: un progetto in fieri

Il progetto Este Soundscape, basato sulla costruzione di una piattaforma digitale, nasce nell’ambito del programma Digital Humanities – per la ricerca e la valorizzazione del patrimonio storico documentario-estense all’interno del quale sono stati avviati due progetti di ricerca, per lo studio e la catalogazione dei fondi musicale e cartografico posseduti dalla Biblioteca Estense Universitaria.4 In parallelo, nel 2018, è iniziato un importante progetto di digitalizzazione del patrimonio documentario della Biblioteca volto alla creazione di una digital library.5

Il progetto Este Soundscape si inserisce all’interno delle attività condotte dal Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities (DHMoRe) dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che ospiterà la piattaforma web, attualmente in costruzione.

4 La biblioteca digitale è accessibile all’indirizzo https://edl.beniculturali.it/home/cover. Il fondo carte geografiche è interamente consultabile; prosegue tuttora l’opera di digitalizzazione del fondo musicale.

Il lavoro condotto su queste collezioni ha portato le Autrici a una riflessione sulla valorizzazione di tale patrimonio, consentendo di ripensare non solo alle modalità di fruizione, ma anche alle possibilità di mettere in relazione fonti e dati differenti al fine di proporre una mappatura culturale del contesto estense.

2.1 Presupposti metodologici

Il paesaggio è una delle configurazioni della territorialità, mediante la quale l’osservatore può interpretare il complesso di stimoli prodotti dai segni generati dalla cultura che si è sedimentata nei luoghi. Tali stimoli possono essere percepiti in modo diverso dai vari soggetti, concorrendo alla costruzione dell’immagine del luogo, assumendo significati e suscitando emozioni (Cortesi 2010). Gli studi condotti da Raymond Murray Schafer hanno contribuito a portare il ‘paesaggio sonoro’ al centro di una intensa discussione in ambiti disciplinari diversi, impegnati nello studio della relazione tra suono e spazio. Seppure con differenti obiettivi e approcci metodologici, lo sviluppo di questi filoni di ricerca ha avuto un orientamento comune, ossia la rivalutazione dell’ascolto quale senso privilegiato per la conoscenza del territorio. Secondo Schafer il soundscape è «un qualsiasi campo di studio acustico [...], una composizione musicale, un programma radio o un ambiente acustico» (1977, 19), che consiste nei suoni della natura e degli animali inclusi gli uomini, esso è una parte costitutiva e imprescindibile del paesaggio, poiché «l’orecchio non ha palpebre» ed è condannato ad ascoltare (24). E se il suono influenza la percezione del paesaggio, allo stesso modo la musica può essere un veicolo di costruzione del territorio inteso come il risultato dell’azione di una società su di uno spazio (Turco 2010). I nomi dei luoghi, gli edifici, il modo in cui le risorse vengono sfruttate, l’organizzazione della vita sociale costituiscono le azioni mediante le quali lo spazio acquista un valore antropologico e il territorio diviene momento di espressione e identificazione della società.6

5 Secondo il geografo Angelo Turco, la territorializzazione, ossia il processo mediante il quale una società costruisce il proprio territorio, si articola in tre atti: denominazione, che implica un controllo simbolico del territorio mediante il conferimento di nomi alla superficie terrestre; reificazione, ossia la trasformazione materiale dello spazio; strutturazione, per la definizione del controllo organizzativo del territorio (Turco 2010).

Nel mondo contemporaneo la musica identifica spesso gli spazi pubblici che frequentiamo e, diventando parte di un soundscape della quotidianità (Smith 1994), riesce talora a creare una connessione indelebile fra paesaggi simbolici, spazi di vita e memoria. Allo stesso tempo, essa può abbattere le barriere sia linguistiche sia sociali, oppure può veicolare un particolare messaggio, anche politico, diventando un cultural marker, un elemento unificante per una società, oppure un ethnic boundary, ossia un elemento divisivo (Dell’Agnese, Tabusi 2016). Anche il dove si fa e si ascolta musica influisce sulla relazione che si instaura con il luogo, definendo anche lo stile musicale o l’obiettivo della performance. Come oggi consideriamo il freestyle e la musica rap strumenti di riappropriazione dei luoghi marginali della città (Di Quarto 2016), nel passato le rappresentazioni spettacolari promosse da una corte ed esibite nello spazio pubblico erano funzionali alla costruzione dell’immagine del principe e alla manifestazione del suo potere e della sua grandezza (Piperno 2008).

Leggere e interpretare luoghi e spazi cittadini attraverso la produzione sonora in essi avvenuta costituisce un punto di confluenza tra musicologia e geografia (Giuriati 2015, 115). Infatti, il suono è stato una delle componenti essenziali nello sviluppo degli spazi e degli organismi cittadini. Anche nel corso della storia, la produzione musicale è stata condizionata dal luogo per il quale e nel quale è stata eseguita. Al contempo, la musica stessa ha creato nuovi paesaggi, influenzando i luoghi, e in alcuni casi anche l’architettura, contribuendo a definirne l’identità (Dell’Agnese, Tabusi 2016; Rocca 2013).

Per questa ragione, lo studio del soundscape può essere condotto in prospettiva storica. Una più ampia comprensione degli eventi sonori che hanno caratterizzato l’evoluzione della città aiuta infatti a definire il ruolo della musica nel determinare il valore sociale e simbolico dei luoghi e nel misurare il loro contributo alla costruzione dei caratteri identitari (Knighton, Manzuela Anguita 2018).

La città rappresenta un ambiente privilegiato per la creazione musicale, mostrando attraverso la sua storia la complessa rete di relazioni istituzionali che l’ha resa possibile; le modalità di circolazione della musica, di fonti e generi; la condizione sociale e la mobilità dei musicisti (Bombi, Carreras, Marín 2005, 18).

2.2 Le fonti

Modena è oggi una città straordinariamente ricca di testimonianze musicali e archivistiche. In particolare, la sua storia musicale è ben rappresentata dalla collezione musicale oggi conservata presso la Biblioteca Estense Universitaria, considerata una delle più prestigiose raccolte dinastiche europee. La collezione copre un arco cronologico molto ampio: manoscritti ed edizioni rare a stampa vanno da metà XVI a fine XIX secolo.

L’odierna configurazione della collezione corrisponde solo in parte all’antico deposito musicale di casa d’Este. Tra XVIII-XIX secolo, all’originario corpus furono infatti aggregati altri importanti nuclei di musica provenienti da raccolte straniere, lasciti e donazioni.

Le fonti estensi possono essere in alcuni casi considerate un riflesso del collezionismo dei duchi d’Este, più spesso però i documenti riferiscono delle attività di produzione, esecuzione e committenza musicale della corte. Diversi i generi rappresentativi del gusto, degli interessi della corte e della stessa città di Modena: oratori, cantate, melodrammi oltre a musica strumentale e musica sacra. La maggior parte delle fonti musicali è riferibile alle attività di istituzioni legate alle corte, quali l’Oratorio di San Carlo, l’Accademia de’ Dissonanti, la Cappella Ducale, i diversi teatri cittadini. La collezione fornisce infatti indicazioni anche su come gli Este abbiano interagito con la città attraverso la musica.

Molteplici quindi le informazioni che possono essere desunte dall’analisi di una fonte musicale: non si ottengono solo dati relativi al compositore e al processo compositivo di un’opera, ma anche notizie sulla circolazione del genere e sul repertorio, sulla provenienza e sulla redazione del manoscritto.

Un’altra risorsa indispensabile è rappresentata dai fondi dell’Archivio di Stato di Modena, e in particolare dall’Archivio Segreto Estense, depositario della storia della casata. Al suo interno è possibile rintracciare documentazione di vario tipo legata alla musica, ai musicisti, agli spettacoli e alle istituzioni cittadine (note di spesa, registri contabili, lettere, cronache ecc.).

Gli studi pioneristici sulla raccolta e le sue fonti musicali condotti da Catelani, Spinelli, Dall’Olio, Luin uniti alle più recenti ricerche di studiosi della produzione musicale modenese, portano nuova luce sulle attività di specifiche istituzioni, sulle singole carriere di artisti di corte, sul mecenatismo ducale, sulla circolazione della musica a Modena e oltre i confini del ducato.7 Affiancando alla lettura di manoscritti musicali fonti in qualche modo ‘secondarie’ come libretti, documentazione d’archivio, cronache, testimonianze storiche, è possibile decodificare il paesaggio musicale diffuso della città, il suo quotidiano, le implicazioni funzionali dell’attività sonora delle istituzioni che le davano forma.

6 Gli studi citati riguardano essenzialmente lavori condotti dai diversi bibliotecari dell’Estense nel XIX secolo e dedicati soprattutto al riordino della collezione. Questi studi, cataloghi e inventari, si conservano in forma manoscritta presso la Biblioteca Estense. Essi hanno avuto il merito di portare alla luce il patrimonio musicale estense e le sue peculiarità. Si tratta dei lavori: Descrizione della musica stampata e ms. della R. Biblioteca Estense, compilata da Giambattista Dall’Olio tra 1815 e 1817; i cataloghi Musica ecclesiastica esistente nell’Archivio privato della R. Corte di Modena e Spartiti teatrali esistenti nell’Archivio privato della R. Corte di Modena compilati dal musicista, musicologo e bibliofilo Angelo Catelani a metà Ottocento e infine Alessandro Giuseppe Spinelli, autore del Catalogo alfabetico descrittivo della Raccolta musicale estense. Ad essi si aggiunge il lavoro successivo compiuto da Elisabeth L. Luin dedicato alle fonti musicali collezionate da Francesco II d’Este (Luin 1936).

Essenziale però è lo studio comparato di fonti storico-musicali con quelle cartografiche: Modena possiede infatti anche una ricca collezione di carte geografiche antiche, rintracciabili presso la Biblioteca Estense, l’Archivio di Stato e l’Archivio Comunale che consentono di seguirne l’evoluzione urbana. Tale comparazione offre numerosi dettagli sulle tradizioni locali e sulle complesse relazioni tra suono e spazio all’interno del contesto cittadino, mostrando chiavi di lettura alternative delle stesse fonti musicali come prodotto della quotidianità sonora e spettacolare della città.

3 La Piattaforma digitale

Nella diversità dei dati desunti da questa tipologia di analisi, gli strumenti digitali sviluppati nell’ambito delle digital humanities sono fondamentali per affrontare l’esplorazione del soundscape secondo una prospettiva metodologicamente più attuale. In effetti, l’evolversi di questo campo di studi, negli ultimi anni, ha aperto nuove opportunità per la ricerca, consentendo non solo la digitalizzazione dei documenti, ma anche la predisposizione di cataloghi, di spazi virtuali, di ricerche collaborative e di percorsi di approfondimento. In particolare, la comparazione e l’incrocio dei dati mediante nuove modalità di visualizzazione offre l’opportunità di evidenziare l’esistenza di reti e relazioni non analizzabili altrimenti.8

7 Grazie alla facilità di incrociare grandi quantità di dati, questi strumenti offrono nuovi punti di vista per l’analisi in molti campi del sapere (Burdick et al. 2012).

Nasce così l’idea della piattaforma digitale Este Soundscape dedicata ai risultati ottenuti dallo studio del patrimonio musicale e cartografico della Modena estense. Il progetto intende far conoscere ed esplorare i luoghi, gli eventi, le persone che hanno contribuito alla costruzione del paesaggio sonoro della città di Modena, sfruttando le potenzialità delle digital humanities. L’arco cronologico considerato dal progetto è il XVII secolo: è infatti in questo secolo che Modena diventa un centro culturale di prim’ordine e crea la sua ‘identità sonora’.

La piattaforma digitale, attualmente in fase di costruzione, è basata su di una mappa virtuale sottesa da una banca dati.9

8 La realizzazione informatica della piattaforma è affidata a Lorenzo Baraldi, ingegnere informatico del centro AImageLab, dipartimento di Ingegneria ‘E. Ferrari’, Università di Modena e Reggio Emilia.

3.1 Il sistema cartografico Este Soundscape

Tra gli strumenti digitali, anche i supporti cartografici possono contribuire a nuove visualizzazioni dei dati, grazie allo sviluppo di numerosi tools di mapping e, in particolare, dei GIS (Geographical Information Systems), ossia sistemi informativi territoriali che ci consentono di acquisire, immagazzinare, organizzare, catalogare, modificare, rielaborare, integrare, restituire dati riguardanti fenomeni che si svolgono sul territorio. La struttura di tali sistemi si basa su di un archivio digitale (database) a cui sono associate le informazioni geografiche (coordinate) per la georeferenziazione dei dati stessi. Un GIS utilizza un modello logico che suddivide gli elementi in strati sovrapposti (layers), con numerosi benefici tecnici e di gestione dei dati, permettendo interrogazioni simultanee sui vari livelli informativi ed estrazione di informazioni in base al loro posizionamento (Fea, Loret 2010).

L’uso dei GIS, iniziato negli anni Sessanta prevalentemente nella pubblica amministrazione o nel campo delle scienze della Terra, si è progressivamente diffuso in numerosi settori, tra cui l’archeologia, i beni culturali, il marketing. Un notevole successo è riscontrabile anche nell’applicazione all’analisi storica, essendo i GIS strumenti utili non solo alla realizzazione di mappe, ma anche all’estrapolazione e alla rielaborazione di informazioni relative al territorio in varie fasi storiche, consentendo di rilevarne le dinamiche in atto (Vagnini 2010)

Tali strumenti possono essere utilizzati anche in diversi ambiti disciplinari interessati alla storia urbana, ad esempio la musicologia. Gli strumenti cartografici, agevolando la visualizzazione di luoghi, istituzioni, aree urbane, percorsi interessati dalle attività musicali di una città, permettono di indagare, attraverso una prospettiva ad ampio raggio, il paesaggio sonoro delle città e più in generale i suoi caratteri identitari. Essendo fulcro di numerose attività sociali e culturali, le città, con i loro spazi e le loro occasioni di consumo, sono infatti state un prerequisito per la crescita della produzione musicale in un determinato territorio.

La cartografia digitale realizzata con i GIS offre la possibilità di apprezzare i cambiamenti territoriali sovrapponendo, ad esempio, mappe storiche a immagini satellitari. Ai fini della ricerca musicologica, la cartografia è molto utile per localizzare i centri di produzione musicale all’interno del contesto urbano, migliorare la conoscenza dei luoghi e delle modalità di produzione e circolazione della musica e soprattutto comprendere in quali modi territorio ed espressione musicale hanno interagito fra loro.

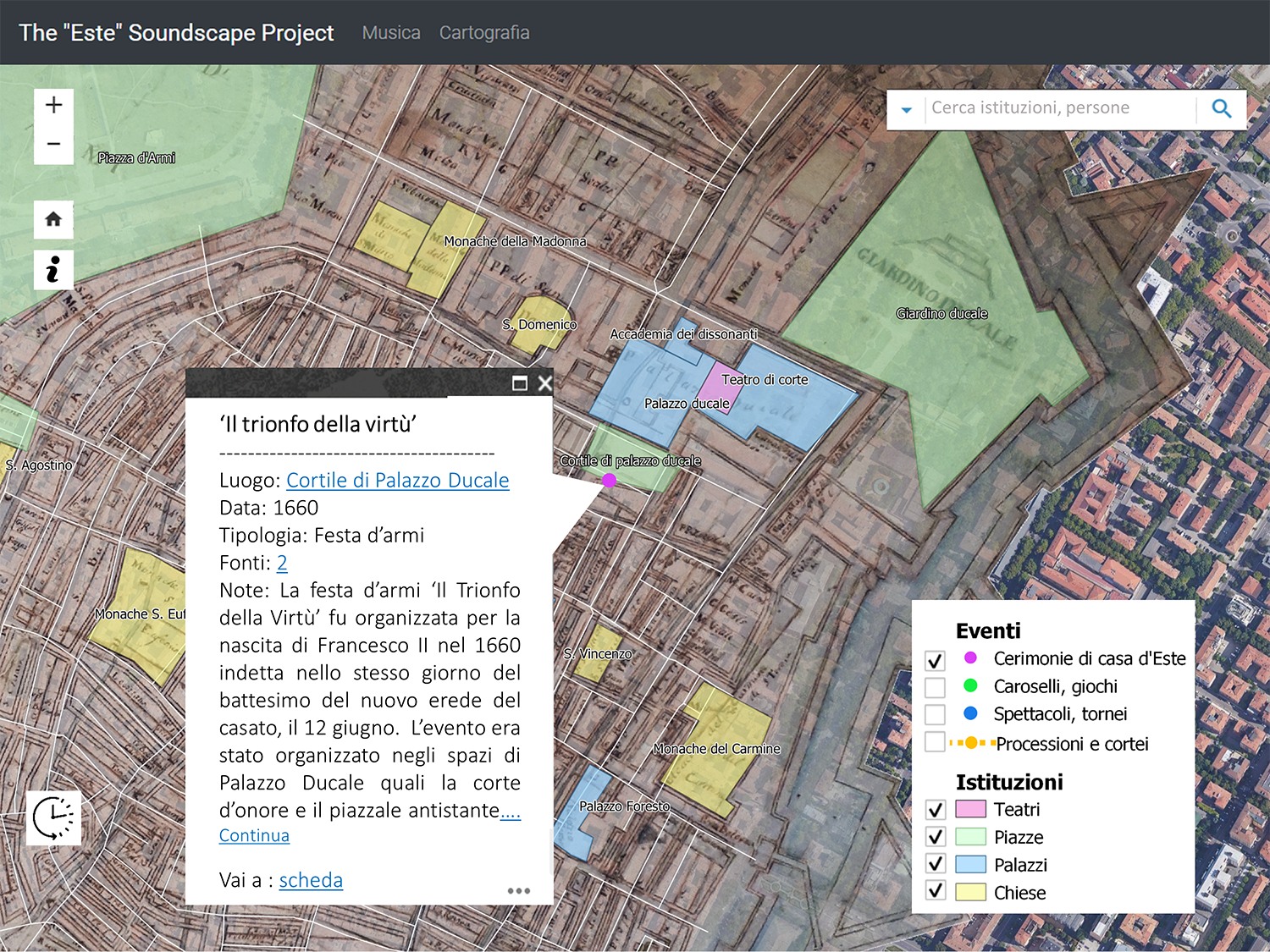

Partendo da tale presupposto, fulcro del progetto Este Soundscape è la presenza di una mappa interattiva all’interno della piattaforma. La mappa, come si vedrà nelle pagine seguenti, consentirà l’identificazione dei centri musicali della Modena estense, di fare ricerche avanzate per filtrare i dati e di visualizzare approfondimenti mediante pop-up e collegamenti ipertestuali.

Per la creazione della mappa digitale abbiamo scelto di utilizzare come base una carta, appartenente alla collezione della Biblioteca Estense e relativa alla Modena di fine Seicento. Nello specifico, la mappa scelta è opera del cartografo Domenico Vandelli:10 si tratta di una riproduzione settecentesca della celebre mappa di Gian Battista Boccabadati del 1684, attualmente conservata preso l’Archivio Storico Comunale di Modena.11

9 Domenico Vandelli (Levizzano Rangone 1691-Modena 1754) studiò dai gesuiti, seguendo la carriera ecclesiastica diventando poi Abate, e presso l’Università di Modena applicandosi in filosofia, matematica e teologia. Grazie ai suoi studi fu docente di matematica e ingegneria nell’ateneo cittadino e venne nominato prima geografo e antiquario ducale e poi ispettore dei fiumi e delle bonifiche.

10 Giovan Battista Boccabadati (Modena 1635-1696) conosciuto per il suo lavoro di avvocato e come autore di versi e prose, si occupò di studi matematici e scientifici, tenendo anche lezioni all’Università di Modena. Nel 1671 fu nominato bibliotecario di corte dal duca Francesco II e nel 1681 ingegnere. Nel 1684 venne incaricato dalla Comunità di Modena della realizzazione di una pianta della città, mentre nel 1687 elaborò una mappa topografica del distretto di Modena. La mappa di Modena realizzata da Boccabadati e copiata dal Vandelli si conserva oggi presso l’Archivio di Stato di Modena.

La mappa mostra la Modena di superficie, con il disegno in pianta degli edifici della città e delle strade, a cui si aggiunge la Modena sotterranea, con i canali e gli scoli. Si tratta di un documento molto dettagliato che mostra la forma urbis della città dopo la grande addizione erculea del XVI secolo e già con la Cittadella del Castellamonte e il Palazzo Ducale costruiti nel Seicento.12 Questa sarà la struttura che Modena manterrà fino alla fine del Settecento, quando vari interventi, promossi sia da Francesco III che da suo figlio Ercole III, ne modificheranno completamente l’assetto urbano, in particolare sull’asse della Via Emilia (Bertuzzi 2001). È quindi una mappa che vuole descrivere la città nel dettaglio, utile al nostro scopo perché possiamo identificare con facilità gli edifici oggetto di approfondimento grazie alle numerose etichette che completano la rappresentazione e identificano i palazzi, le vie, le piazze e le infrastrutture principali. Al tempo stesso, la mappa è l’opera di due importanti personalità modenesi, Boccabadati che ne fu l’ideatore e Vandelli che ne produsse una copia – cartografi della corte, ma anche colti rappresentanti dell’ambiente culturale estense. Infine, la mappa costituisce una significativa testimonianza per la città di Modena, poiché nasce a ‘servizio della città’: difatti, la mappa fu commissionata a Boccabadati dalla Comunità di Modena, mentre il Consiglio dei conservatori della città di Modena del 14 agosto 1684 decise che dovesse essere esposta «nella Camera del Consiglio per servizio della città, con ordine che non si rimovesse mai da detta camera» (Quaderni dell’Archivio Storico di Modena, 2009, 4).

11 Con l’investitura di Modena a capitale del ducato iniziò un processo di rinnovamento urbano per darle un aspetto più consono alla nuova funzione. Infatti, a eccezione dell’addizione erculea che nella seconda metà del XVI secolo aveva ampliato verso nord l’area urbana, la città conservava ancora un impianto di tipo medievale. Nonostante nel corso del Seicento furono aperti numerosi cantieri (per la costruzione di chiese e l’abbellimento dei palazzi nobiliari), il volto della città venne parzialmente rinnovato solo con la revisione del piano urbanistico attuata da Francesco III nella seconda metà del Settecento. Nel corso del Seicento furono realizzati solo due importanti progetti: la Cittadella militare, tra il 1635 e il 1642, e il Palazzo Ducale in sostituzione del vecchio castello, entrambi per volere di Francesco I.

3.2 Struttura e funzionalità della piattaforma

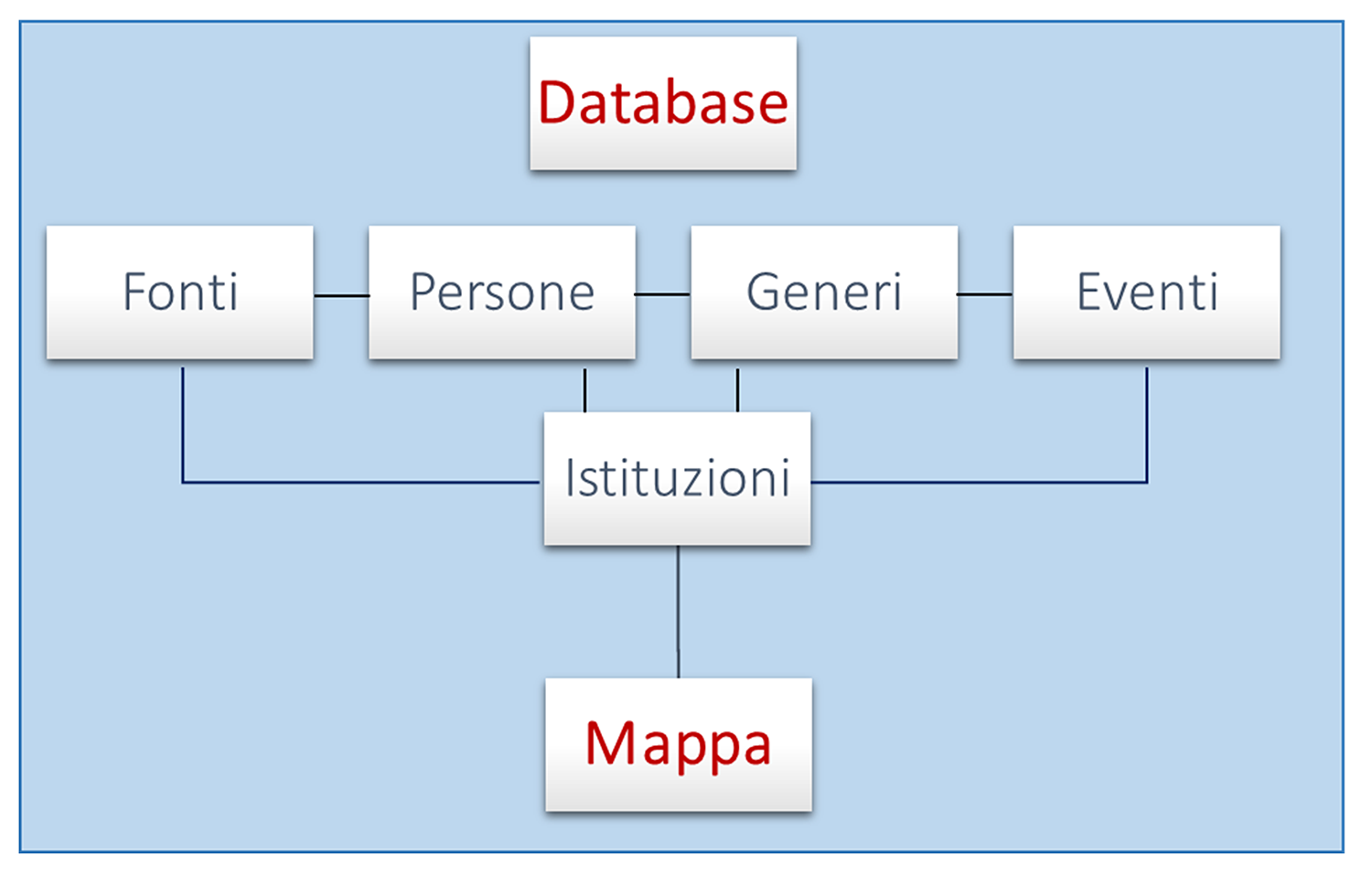

La piattaforma è costituita da un database relazionale, contenente metadati desunti dall’analisi, dallo studio e dalla schedatura delle fonti musicali, cartografiche, storiche e archivistiche; uno storage che detiene l’immagine della mappa digitale e un application server che dialoga con entrambi. Il database relazionale è creato in Django Framework e suddiviso nelle entità Fonti, Persone, Generi ed Eventi ed è collegato a una mappa interattiva attraverso l’entità denominata Istituzioni [fig. 1].

Figura 1 Struttura della piattaforma web

L’entità Fonti rappresenta il nucleo principale della banca dati e contiene le schede di descrizione dei documenti di interesse musicale presi in esame. L’entità Persone contiene un indice dei soggetti che, sulla base dei documenti d’archivio e musicali, risultano collegati alle istituzioni cittadine. Nello specifico, si tratta di musicisti, compositori, librettisti ecc., ossia autori delle fonti musicali inserite nella piattaforma o personaggi che, a vario titolo, hanno collaborato con gli enti modenesi. A ogni nome corrisponde poi una breve scheda biografica, che evidenzia il ruolo svolto dall’artista all’interno corte o della città di Modena. In Generi si trova l’elenco delle forme musicali in uso nel XVII secolo a Modena. In Eventi, infine, si trovano tutti gli eventi spettacolari e musicali realizzati negli spazi pubblici cittadini. Inoltre, le quattro entità sono tra loro messe in relazione, consentendo, per esempio, di visualizzare la scheda di un manoscritto musicale, da cui poi accedere alla scheda biografica dell’autore e via di seguito.

Allo stesso tempo Fonti, Persone, Generi ed Eventi sono interrelati alle Istituzioni. Anche in quest’ultimo caso è stata creata una scheda di descrizione relativa ai luoghi cittadini, enti civili e religiosi legati alla produzione musicale della corte. Ogni scheda consente di avere informazioni sulla storia dell’ente, sul numero di fonti e sulle persone a esso collegate. A ciò si aggiunge un set di coordinate definito grazie alla funzione di georeferenziazione che, con il supporto del plug-in di OpenStreetMap inserito nel database, ha permesso di identificare sulla mappa la localizzazione di ogni istituzione all’interno della città, creando un file vettoriale. La Istituzioni, quindi, sono l’elemento di connessione tra il database e la mappa virtuale.

All’interno del database sono previste varie possibilità di accesso ai dati. In primo luogo, le risorse tradizionali di search e browse; la ricerca testuale libera; la possibilità di scorrere i diversi indici e la ricerca per data attraverso una ghiera temporale.

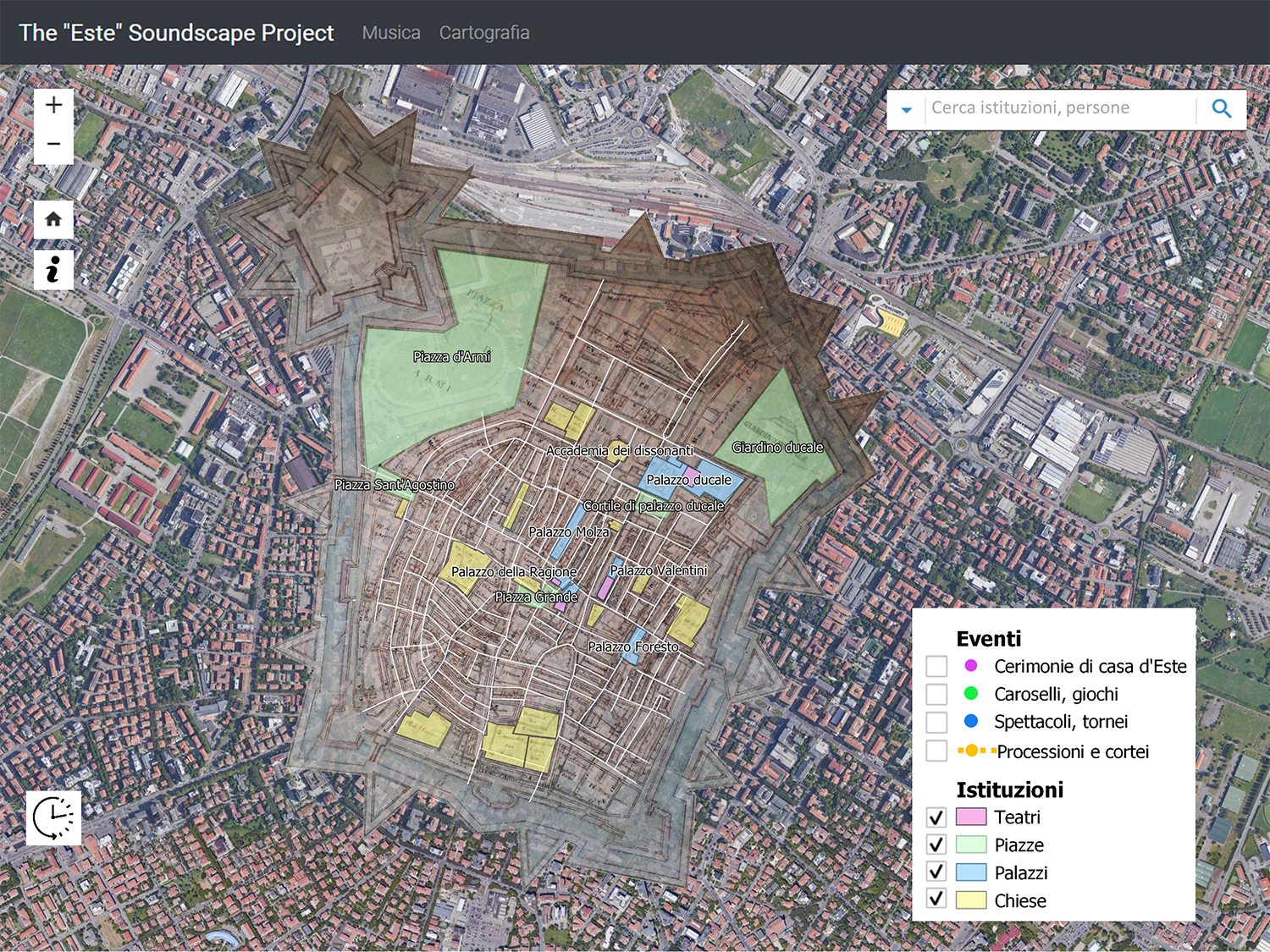

La mappa interattiva permette di ‘navigare’ il territorio della città di Modena attraverso il servizio di mappatura Web Google Satellite, al quale sono stati sovrapposti vari livelli informativi. Innanzitutto, grazie alle funzionalità del software QGIS, è stata georeferenziata la mappa storica di Vandelli, facendola combaciare con l’immagine satellitare della Modena odierna. Tale sovrapposizione consente, semplicemente spuntando o deselezionando il layer della carta storica, di confrontare la struttura urbana contemporanea con quella del XVII secolo.

Alla mappa si è poi aggiunto il layer vettoriale delle istituzioni. Tale livello informativo, nello specifico, è composto da poligoni che recuperano la forma degli edifici sede delle istituzioni identificate nel corso del progetto. Ogni poligono è collegato al database relazionale [fig. 2].

Figura 2 Mappa digitale. Istituzioni

Ai fini della visualizzazione, i poligoni sono poi stati tematizzati sulla base della tipologia, definendo quattro categorie: teatri, chiese, palazzi, piazze.

In tal modo, sfruttando le potenzialità del modello logico del GIS basato su layer, è possibile creare diverse visualizzazioni, mostrando tutte le quattro categorie o viceversa una sola: è possibile, ad esempio, evidenziare le chiese, piuttosto che i teatri o le piazze [fig. 3].

Figura 3 Mappa digitale. Chiese

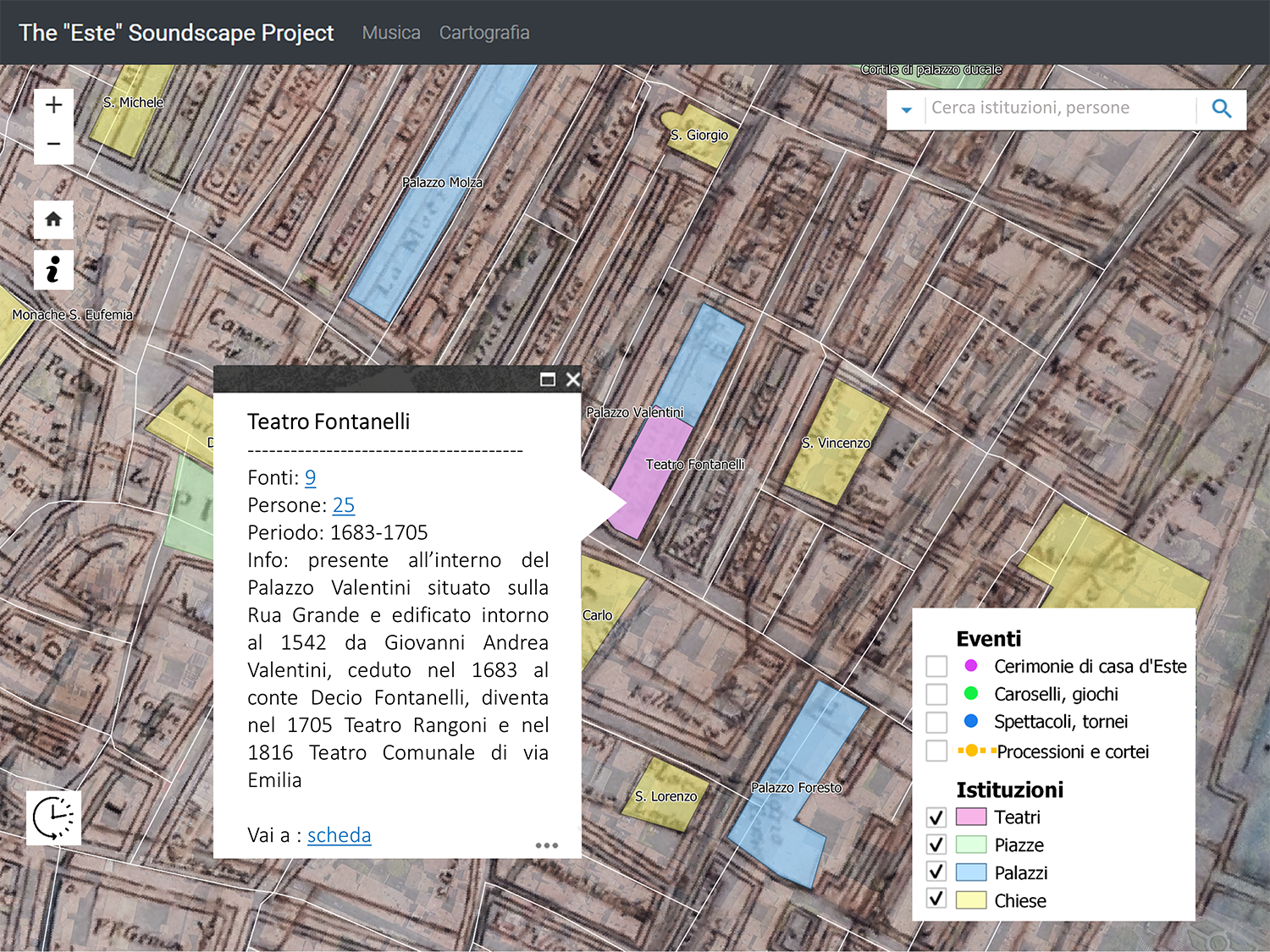

Allo stesso tempo, grazie al modello relazionale del database collegato alla mappa, è possibile selezionare ogni singolo poligono che rappresenta un’istituzione per aprire una finestra pop-up contenente alcune informazioni di base e tramite link ipertestuale, accedere alle schede di approfondimento riguardanti l’istituzione, le persone o le fonti collegate.

Infine, tramite la funzione di ricerca, è possibile applicare dei filtri avanzati per la selezione dei documenti, sulla base del luogo, del periodo di produzione, dell’autore, del genere, ecc. I risultati della ricerca saranno visualizzabili direttamente sulla mappa, dalla quale poi si potrà, ancora una volta, selezionare la singola istituzione e approfondire le informazioni riferite alla selezione applicata.

La mappa, inoltre, include un layer informativo che identifica gli spazi pubblici in cui sono stati realizzati gli eventi, di cui distinguiamo quattro categorie: caroselli, spettacoli, cerimonie, processioni. Le piazze e le strade modenesi furono infatti spesso palcoscenico di eventi straordinari organizzati dalla corte. Negli spazi aperti cittadini si assisteva a mascherate e quintane con carri allegorici e rappresentazioni teatrali. Numerose anche le processioni e le cerimonie dinastiche organizzate in occasione di genetliaci o di visite illustri. In questo tipo di eventi, in cui aspetti dotti si fondevano a quelli popolari, prendevano vita macchine effimere e palcoscenici itineranti. Le fonti documentarie superstiti contengono descrizioni e testi, apparati iconografici, ma esigue sono le indicazioni relative alla musica [fig. 4].

Figura 4 Mappa digitale. Eventi

Sulla mappa, in particolare, vengono visualizzati sia gli spazi in cui sono stati realizzati sia, nel caso di avvenimenti itineranti, i percorsi. Inoltre, nel caso in cui più eventi siano stati svolti negli stessi luoghi, un cluster ne indicherà il numero totale, ma sarà anche possibile accedere ai singoli eventi e a sintetiche finestre di dialogo e alle loro schede di approfondimento.

Infine, tramite la funzione di ricerca sarà possibile filtrare i risultati, mentre una barra di scorrimento temporale permetterà di visualizzare l’evoluzione cronologica degli eventi spettacolari.

Oltre a ciò, lo slider temporale sarà utile per ottenere informazioni sul periodo di attività di un’istituzione presente sulla mappa oppure per conoscere il numero delle attività musicali presenti nella città in un arco di tempo limitato.

Figura 5 Mappa digitale. Slider

3.3 Due esempi applicativi

Proponiamo di seguito due differenti esempi applicativi che permetteranno la comprensione delle funzionalità della piattaforma e delle principali modalità di visualizzazione del front-end.

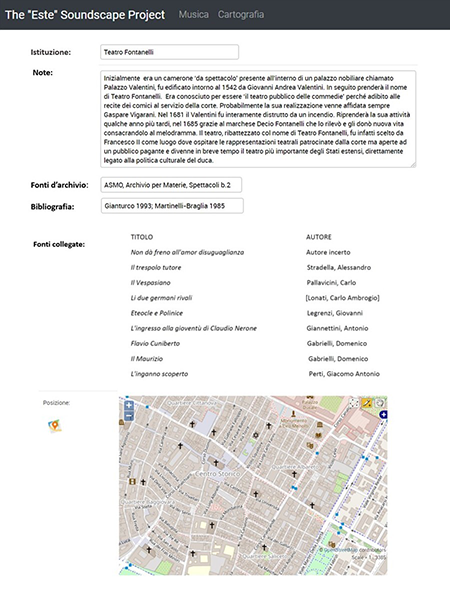

Prendiamo in considerazione una delle istituzioni teatrali più prestigiose della città: il Teatro Valentini che acquisirà nel corso del Seicento il nome di Teatro Fontanelli. L’attività teatrale di questa istituzione è particolarmente interessante dal punto di vista dei rapporti tra corte e città. Il teatro era una sorta di camerone ‘da spettacolo’ presente all’interno di un palazzo nobiliare chiamato Palazzo Valentini ed edificato intorno al 1542 da Giovanni Andrea Valentini. Il Valentini era conosciuto per essere ‘il teatro pubblico delle commedie’ perché inizialmente adibito alle sole recite dei comici al servizio della corte. Nel 1681 il Valentini fu interamente distrutto da un incendio. Riprenderà nuova vita qualche anno più tardi, nel 1685, grazie al marchese Decio Fontanelli che lo rilevò e lo consacrò al melodramma. Il teatro, ribattezzato col nome di Teatro Fontanelli, fu infatti scelto da Francesco II come luogo dove ospitare le rappresentazioni teatrali patrocinate dalla corte ma aperte a un pubblico pagante e divenne in breve tempo il teatro più importante degli Stati estensi, direttamente legato alla politica culturale del duca (Martinelli Braglia 1985). Nel ducato di Francesco II, il teatro ospitò le rappresentazioni di diversi compositori afferenti alla corte come Domenico Gabrielli, Carlo Pallavicini, Antonio Giannettini, affiancate da riprese di spettacoli veneziani. Il Fontanelli diventerà un centro nevralgico di produzione musicale cittadina. La Biblioteca Estense custodisce oggi, oltre ad alcune partiture di melodrammi eseguiti presso il Teatro Fontanelli, anche la collezione di libretti della famiglia Fontanelli.13 La presenza e la corrispondenza di documentazione d’archivio, fonti librettistiche e fonti musicali permette di ricostruire l’intero processo produttivo degli allestimenti del Fontanelli, fornendo una copiosa serie di dati sulle rappresentazioni, sui cast impiegati e le maestranze [fig. 6].14

12 La collezione di libretti della famiglia Fontanelli consta di un migliaio di libretti per musica datati da inizio Seicento a circa il 1760. La raccolta venne acquistata dalla Biblioteca Estense alla fine del XVIII secolo. Nella collezione figurano libretti di drammi per musica ma anche oratori e azioni drammatiche. Molti di essi sono relativi a esecuzioni modenesi di drammi per musica avvenute proprio presso il Fontanelli durante il ducato di Francesco II (Chiarelli 2009).

13 Nove i manoscritti musicali di drammi per musica rappresentati al Fontanelli e oggi conservati presso la Biblioteca Estense Universitaria. Inoltre, presso l’Archivio di Stato di Modena, il fondo Archivio per Materie, Spettacoli, conserva documentazione varia relativa all’attività del teatro: note di spesa per gli allestimenti, informazioni sui cast e sull’ingaggio di musicisti nelle differenti rappresentazioni, avvisi a stampa delle rappresentazioni etc.

Figura 6 Mappa digitale. Istituzioni: Teatro Fontanelli

L’ubicazione del teatro resta oggi visibile soltanto in alcune piante storiche della città di Modena, per cui la mappa di Vandelli ne consente l’identificazione. La posizione del teatro nella geografia urbana risultava strategica: il teatro era situato tra la via Emilia e la Rua Grande (attuale via Farini) e direttamente connesso al Palazzo Ducale. Tramite un pop-up velocemente si ottengono informazioni relative all’istituzione: il numero di fonti e delle persone legate al teatro, delle brevi note esplicative e un link ipertestuale che permette di accedere direttamente alla scheda di approfondimento [fig. 7].

Figura 7 Scheda di approfondimento. Istituzioni: Teatro Fontanelli

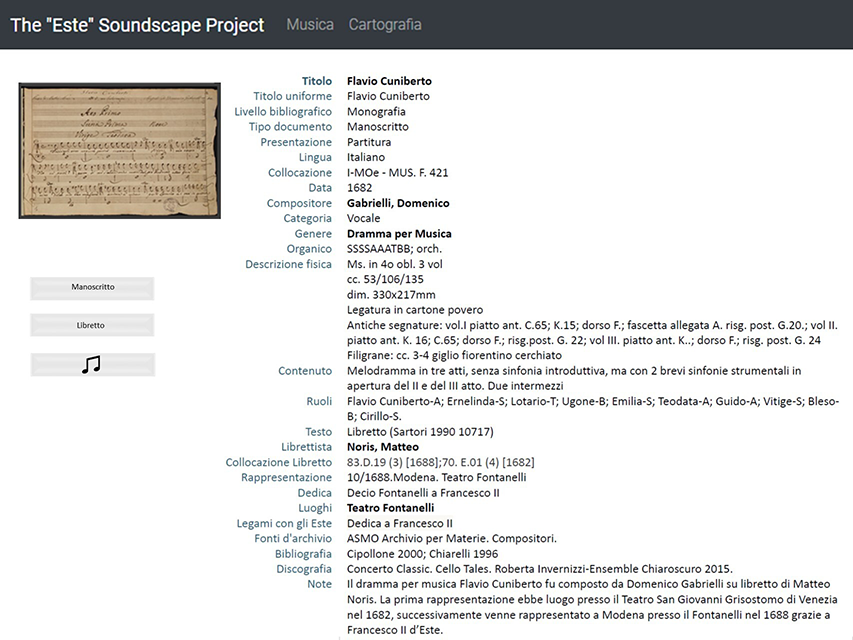

In quest’ultima scheda relativa a ogni istituzione, troviamo informazioni sulla storia dell’ente, oltre ai rimandi archivistici e bibliografici. Dalla scheda è inoltre possibile ottenere dati sintetici sui documenti musicali legati all’attività dell’ente e visualizzare la posizione del teatro nella geografia odierna della città grazie a una miniatura della mappa di OpenStreetMap aggiunta al database per la georeferenziazione dei luoghi. Grazie alle relazioni presenti tra le differenti entità della piattaforma, come accennato in precedenza, dalla scheda dedicata all’ Istituzione Teatro Fontanelli, è possibile accedere a quelle relative alle Fonti. Immaginando di voler informazioni su uno dei documenti musicali legati al teatro, ad esempio il Flavio Cuniberto di Domenico Gabrielli, rappresentato nel 1688, sarà possibile accedere alla scheda dedicata [fig. 8].15

14 Il dramma per musica Flavio Cuniberto fu composto da Domenico Gabrielli su libretto di Matteo Noris. La prima rappresentazione ebbe luogo presso il Teatro San Giovanni Grisostomo di Venezia nel 1682, successivamente venne rappresentato a Modena presso il Fontanelli nel 1688 grazie a Francesco II d’Este. La Biblioteca Estense conserva oggi il manoscritto della seconda rappresentazione modenese e il libretto. Dal libretto è possibile desumere informazioni sulla data di rappresentazione, la dedica (in questo caso a Francesco II), e i nomi dei cantanti. Inoltre, alcuni documenti dell’archivio di stato di Modena offrono informazioni dettagliate sulla rappresentazione del 1688, ad esempio il cast coinvolto nella performance.

Figura 8 Scheda di approfondimento. Fonti. Flavio Cuniberto

Ogni scheda prevede dati di descrizione della fonte e dati di contestualizzazione. Le informazioni sono tratte dallo studio e dall’analisi della fonte musicale, della documentazione d’archivio e bibliografica. Un link permetterà di accedere alla versione digitale del manoscritto e del libretto (nel caso di repertorio vocale) e, ove possibile, ad una traccia audio.16 A sua volta, la pagina relativa alla fonte permette l’accesso a quella del compositore, del genere, dell’istituzione etc. con altrettanti approfondimenti.

15 La piattaforma beneficerà del collegamento diretto alle collezioni digitali dell’Estense Digital Library.

In questo modo è possibile legare direttamente una fonte al luogo nel quale o per il quale è stata composta o eseguita.

Il secondo esempio è invece relativo alla visualizzazione per Eventi.

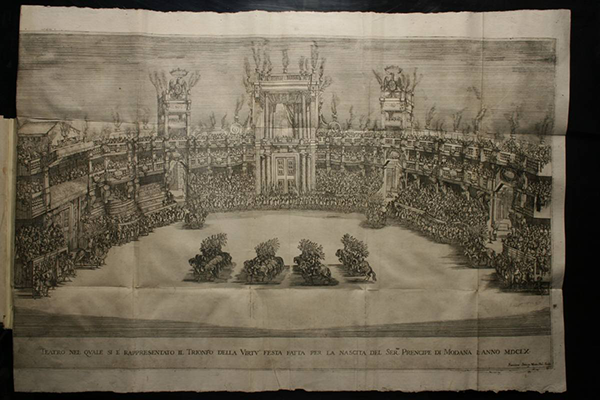

Tra le feste di piazza, l’evento probabilmente più celebre nella storia della spettacolarità modenese fu la sontuosa cerimonia organizzata per la nascita di Francesco II nel 1660: una ‘festa d’armi’ sul tema della vittoria della virtù sul vizio, indetta nello stesso giorno del battesimo del nuovo erede del casato, il 12 giugno. L’evento era stato organizzato negli spazi dell’imponente Palazzo Ducale quali la corte d’onore e il piazzale antistante.

L’architetto ducale Gaspare Vigarani fu incaricato dell’allestimento scenografico, mentre, il poeta di corte Girolamo Graziani compose i versi del torneo celebrativo e il maestro di cappella Benedetto Ferrari ebbe l’incarico della composizione della musica a oggi perduta.17

16 Girolamo Graziani (1604-1675), urbinate di nascita e modenese d’adozione, divenne poeta di corte estense. Dal 1637 al 1660 compose tutti i libretti di tornei e spettacoli indetti a corte. Benedetto Ferrari (1597-1681), detto anche Benedetto della Tiorba, fu un eccellente tiorbista. Nato a Reggio Emilia, lavorò a Roma, Parma, Venezia dedicandosi soprattutto alla composizione di melodrammi. Fu a Modena dal 1623 al 1637, e una seconda volta a partire dal 1653, dopo aver ricevuto l’incarico di maestro della cappella ducale da Francesco I d’Este. Gaspare Vigarani (1588-1663) è stato un architetto attivo presso casa d’Este a partire dal 1631, anno in cui venne nominato da Francesco I ‘Ingegnere e Soprintendente generale delle fabbriche e delle feste’. Vigarani si dedicò molto all’allestimento delle macchine effimere per spettacoli e feste di piazza e alla progettazione di teatri e sale da spettacolo.

La Biblioteca Estense conserva il pregiato manoscritto che descrive nei dettagli il torneo e i suoi apparati, i costumi e il progetto per il teatro costruito in occasione della cerimonia [fig. 9]:

Figura 9 Francesco Stringa. Progetto del teatro effimero realizzato per il ‘Trionfo della Virtù. Incisione. 1660. Modena. Biblioteca Estense Universitaria. Girolamo Graziani. Il trionfo della virtù. Bartolomeo Soliani, 83.R.12 - Tavola 22, su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

La descrizione, presente all’interno del manoscritto, sottolinea il fasto, la grandiosità dell’architettura effimera, dei giochi di luce organizzati per l’occasione. La cerimonia aveva previsto il concorso della «più qualificata nobilità» e la resa sonora dell’evento era stata affidata a «più chori di esquisiti musici, secondati dal rimbombo strepitoso de bronzi tonanti e dalle acclamationi festose del popolo». Spettacolari furono anche i costumi dei fanti «guerniti di armi forbite, e di ricche bande, e di gran pennacchi» e le coreografie a cavallo, le cui movenze erano scandite dallo «strepito de risuonanti Tamburi» [figg. 10-11].18

17 Modena, Biblioteca Estense Universitaria, Gamma. B.1.17. Graziani, G. Il Trionfo della Virtù. Festa d’armi a cavallo rappresentata nella nascita del Sereniss. Sig. Prencipe di Modona l’anno MDCLX, cc.6-7. Esiste anche una versione a stampa relativa al libretto poetico della rappresentazione con incisioni di Francesco Stringa (Graziani 1660).

Figura 10 Girolamo Graziani. Carro allegorico per la festa d’armi ‘Il Trionfo della Virtù’. 1660. Modena. Biblioteca Estense Universitaria. Gamma. B.1.17 c. 10, su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Figura 11 Girolamo Graziani. Costume dei cavalieri per la festa d’armi ‘Il Trionfo della Virtù’. 1660. Modena. Biblioteca Estense Universitaria. Gamma. B.1.17 c. 13, su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

In questo caso non si conserva il manoscritto musicale, la mappa quindi oltre alla visualizzazione dello spazio di rappresentazione della cerimonia, ad una scheda di descrizione dell’evento, propone l’accesso alle fonti storiche collegate, a gallerie di immagini dei luoghi e degli spazi, infine consente di leggere la sintetica descrizione dell’evento tramite un pop-up [fig. 12].19

18 Dato il carattere effimero di eventi all’aperto si conservano ben poche testimonianze musicali. Le fonti maggiormente significative sono invece le cronache cittadine molto spesso prodighe di indicazioni su spazi e rappresentazioni. La cronaca più significativa del primo Seicento modenese è quella di Giovan Battista Spaccini, un resoconto prezioso che offre un quadro vivo degli avvenimenti più importanti della città di Modena. Spaccini produsse ben nove volumi di cronache: i primi due sono un rifacimento dei diari cinquecenteschi di Iacopino e Tommasino Lancellotti, mentre i restanti riportano gli episodi di cui Spaccini stesso fu testimone tra il 1588 e il 1636 (Spaccini 1993-2008).

Figura 12 Mappa digitale. Eventi: Trionfo della virtù

4 Conclusioni

Come abbiamo potuto vedere con gli esempi applicativi, le potenzialità della piattaforma sono numerose: l’interazione tra le parti costitutive della piattaforma consentirà di passare liberamente dalla visualizzazione spaziale alle schede di approfondimento, ottenendo informazioni su documenti, attività musicali, persone ed eventi spettacolari.

La mappa interattiva è stata attualmente realizzata in una versione Beta, che prevede l’uso di una sola carta storica riferita al periodo di riferimento del progetto, ma la flessibilità del GIS consentirà, nel futuro, l’inserimento di altre mappe, anche prodotte in periodi diversi, che, sovrapponendosi, permetteranno di apprezzare le modifiche subite dalla struttura urbana della città. Nel tempo infatti la città e le sue istituzioni hanno cambiato volto, talvolta posizione, denominazione o addirittura lo stesso significato.

Al contempo, l’arco cronologico scelto per l’avvio del progetto, attualmente focalizzato sul Seicento, potrebbe essere esteso per mostrare l’evoluzione culturale della città su di una scala temporale più ampia. A ciò si aggiunge la possibilità di inserire, accanto alle informazioni sulla produzione musicale modenese, altri dati di carattere storico, artistico, iconografico riguardanti i luoghi della città presi in analisi, consentendo di ampliare le applicazioni, al fine di restituire l’identità storica locale nella sua complessità e ricchezza.

Per favorire il riutilizzo, la riproducibilità e l’ulteriore adozione da parte di altri studiosi, il codice sorgente della piattaforma sarà reso pubblicamente disponibile.

In tale prospettiva, la piattaforma non fungerà solo da ‘catalogo’ per la consultazione dei dati, ma viceversa punta a diventare un mezzo di esplorazione e scoperta, di connessioni e narrazioni inedite, nonché strumento di disseminazione scientifica nonché di comunicazione storica, in grado di fornire conoscenza e coinvolgimento per un pubblico più ampio.

In conclusione, questo tipo di mappatura digitale può trasformare la comunicazione dei risultati della ricerca e consentire di immaginare nuove intersezioni, proponendo un modello collaborativo e multidisciplinare per la ricerca storica.

Bibliografia

Bertuzzi, G. (2001). «Rinnovamento edilizio di una capitale». Angelo Spaggiari, Giuseppe Trenti (a cura di), Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d’Europa = Atti del convegno (Modena, 25-28 marzo 1998). Roma: Ministero per i beni e le attività culturali, vol. 1, 93-104. Direzione generale per gli archivi.

Bombi, A.; Carreras, J.J.; Marín M.Á. (2005). Música y cultura urbana en la edad moderna. Valencia: Universitat de Valencia

Boni, S. (2007). «Orazio Vecchi e la vita musicale alla corte estense di Modena nei primi anni del ducato di Cesare I». Taddei, F.; Chiarelli, A. (a cura di), Il Theatro dell’udito. Società, Musica, Storia e Cultura nell’epoca di Orazio Vecchi. Modena: Mucchi, 195-206.

Burdick, A.; Drucker, J.; Lunenfeld, P.; Presner, T.; Schnapp, J. (2012). Digital Humanities. Cambridge (MA); London: The MIT Press.

Chiarelli, A. (2009). «Teatro e collezionismo in un fondo di libretti e in alcuni documenti del Sei, Sette e primo Ottocento». Quaderni Estensi, I, 191-207.

Comune di Modena (2009). «La ‘Rappresentazione’ della Città di Modena». Quaderni dell’Archivio Storico di Modena, XXIV. Modena: Fondazione C.R.M.

Cont, A. (2009). «Sono nato principe libero, tale voglio conservarmi: Francesco II d’Este (1660-1694)». Memorie Scientifiche, Giuridiche, Letterarie, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena, VIII, 12(2), 407-59.

Cortesi, G. (2010). «Introduzione. Un’ipotesi di valorizzazione culturale del territorio». Cortesi, G.; Bellini, N.; Izis, E.; Lazzeroni, M. (a cura di), Il paesaggio sonoro e la valorizzazione culturale del territorio. Riflessioni a partire da un’indagine sui luoghi pucciniani. Bologna: Pàtron Editore, 1-14.

Crowther, V. (1990). «A Case-Study in the Power of the Purse: The Management of the Ducal ‘Cappella’ in Modena in the Reign of Francesco II d’Este». Journal of the Royal Musical Association, 115(2), 207-19. https://doi.org/10.1093/jrma/115.2.207.

Crowther, V. (1992). The Oratorio in Modena. Oxford: Clarendon Press.

Dell’Agnese, E.; Tabusi, M. (2016). «Introduzione». Dell’Agnese, E.; Tabusi, M. (a cura di), La musica come geografia: suoni, luoghi, territori. Roma: SGI, 5-12.

Di Quarto, F. (2016). «Reinventare lo spazio pubblico con la musica. Il caso del Viaduto Santa Tereza a Belo Horizonte». Dell’Agnese, E.; Tabusi, M. (a cura di), La musica come geografia: suoni, luoghi, territori. Roma: SGI, 263-77.

Durante, E.; Martellotti, A. (2005). «Vicende della musica ferrarese dopo la morte di Alfonso II». Cultura nell’età delle Legazioni: Atti del convegno (Ferrara, marzo 2003), fasc. 1 di Quaderni degli annali dell’Università di Ferrara, Sezione Storia, 357-70.

Fea, M.; Loret, E. (2010). «Che cos’è un GIS. Esempi di applicazioni scientifiche». Bozzato, S. (a cura di), GIS tra natura e tecnologia. Strumento per la didattica e la diffusione della cultura scientifica. Roma: Carocci, 53-76.

Giuriati, G. (2015). «Il suono come forma di conoscenza dello spazio che ci circonda. Una prospettiva musicologica». Semestrale di studi e ricerche di geografia, XXVII (2), 115-28.

Graziani, G. (1660). Il trionfo della virtù festa d’armi a cauallo, rappresentata nella nascita del serenissimo signor principe di Modana l’anno 1660. Modena: Bartolomeo Soliani.

Jander, O. (1975). «The Cantata in Accademia: Music for the Accademia de’ Dissonanti and their Duke, Francesco II d’Este». Rivista Italiana di Musicologia, 10, 519-44.

Knighton, T.; Mazuela-Anguita, A. (2018). Hearing the City in Early Modern Europe. Turnhout: Brepols.

Kong, L. (1995). «Popular Music in Geographical Analyses». Progress in Human Geography, 19, 183-98. https://doi.org/10.1177%2F030913259501900202.

Lockwood, L. (1984). Music in Renaissance Ferrara 1400-1505: The Creation of a Musical Center in the Fifteenth Century. Oxford: Oxford University Press.

Luin, E.J. (1936). «Repertorio dei libri musicali di S. A. S. Francesco II d’Este nell’Archivio di Stato di Modena». Bibliofilia, 38(11/12), 418-45.

Martinelli Braglia, G. (1985). «Il Teatro Fontanelli: note su impresari ed artisti nella Modena di Francesco II e Rinaldo». Gianturco, C. (a cura di), Alessandro Stradella e Modena = Atti del Convegno internazionale di studi (Modena, 15-17 dicembre 1983). Modena: Coptip, 138-59.

Martinelli Braglia, G. (2007). «Luoghi e artefici dello spettacolo nella Modena di Orazio Vecchi». Taddei, F.; Chiarelli, A. (a cura di), Il Theatro dell’udito. Società, Musica, Storia e Cultura nell’epoca di Orazio Vecchi. Modena: Mucchi, 17-50.

Piperno, F. (2008). «Musica e storia: per una profittevole condivisione di termini e concetti». Pasticci, S. (a cura di), Parlare di musica. Roma: Meltemi editore, 101-13.

Rocca, L. (2013). «Le impronte del paesaggio sonoro: un’opportunità per la didattica della storia e della geografia». Ri-Vista ricerche per la progettazione del paesaggio, 11(1), 17-25. https://oaj.fupress.net/index.php/ri-vista/issue/view/215.

Schafer, M.R. (1977). The Tuning of the World. New York: A.A. Knopf.

Smith, S.J. (1994). «Soundscape». Area, 26(3), 232-40.

Spaccini, G.B. (1993-2008). Cronaca di Modena (1588-1636). 6 voll. A cura di A. Biondi, R. Bussi, C. Giovannini. Modena: Panini.

Taddei, F.; Chiarelli, A. (2007). Il Theatro dell’udito. Società, Musica, Storia e Cultura nell’epoca di Orazio Vecchi. Modena: Mucchi.

Turco, A. (2010). Configurazioni della territorialità. Milano: FrancoAngeli.

Vagnini, A. (2010). «Il GIS come strumento dell’analisi storica». Simone Bozzato (a cura di), GIS tra natura e tecnologia. Strumento per la didattica e la diffusione della cultura scientifica. Roma: Carocci, 217-29.

Valentine, G. (1995). «Creating Transgressive Space: The Music of Kd Lang». Transactions of the Institute of British Geographers, 20, 474-85. https://doi.org/10.2307/622977.