Officina di IG XIV2 – Tre inediti ‘impastatoi’ per l’argilla con iscrizione da Taranto

Abstract The paper discusses eight partly unpublished clay objects kept at MArTa and provides the first edition of the Greek inscriptions on three of them. These objects belong to a group of morphologically heterogeneous tools used for working with clay, which are given different names both in the Museum’s records and in literature (kneaders, pestles, sanders, etc.). However, there is no exact correspondence between shapes and names, which shows that the functions of these tools are not fully understood. The paper is therefore an attempt at a more thoughtful insight into this topic and discusses the role of inscriptions.

Keywords Taranto. Clay. Kneaders. Pestles. Sanders. Production epigraphy.

1 Introduzione

Nel corso di ricognizioni epigrafiche condotte presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTa) tra il dicembre del 2022 e il giugno del 20241 si è avuto modo di sottoporre a esame autoptico otto manufatti fittili classificati nei registri d’inventario come impastatoi o pestelli.

Nella stesura del testo, Fabrizio Di Sarro si è occupato dei paragrafi 2-4, mentre Rebecca Massinelli ha lavorato al paragrafo 5. Il paragrafo 1 è invece frutto della collaborazione tra i due autori.

1 Queste indagini sono parte integrante dei lavori preparatori alla nuova edizione del XIV volume delle Inscriptiones Graecae, nell’ambito del progetto «Officina di IG XIV2», coordinato da Roberta Fabiani e Giulio Vallarino. A loro desideriamo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti per aver seguito la stesura di questo lavoro. Un ringraziamento anche ai revisori anonimi, per i preziosissimi consigli, e al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, per aver concesso l’autorizzazione all’autopsia dei pezzi e alla pubblicazione delle fotografie.

Si tratta di oggetti tra loro morfologicamente diversi. Si distinguono infatti una forma troncoconica con presa ad ansa (nrr. inv. 195459, 195460, 196065), una ‘a calotta’ con presa incavata (nrr. inv. 204754, 204848, 204853, 204854) e un esemplare dalla base ovoidale con ergonomica impugnatura ‘a maniglia’ (nr. inv. 34615). Le differenti denominazioni che si riscontrano nei registri del Museo non corrispondono tuttavia ciascuna a una forma particolare: e.g., l’esemplare ‘a calotta’ con nr. inv. 204754 è denominato ‘impastatoio’ proprio come quello con nr. inv. 196065, che è invece del tipo troncoconico; forma, quest’ultima, caratteristica anche dell’oggetto con nr. inv. 195459, definito però ‘pestello’.

La pur scarna bibliografia su questa tipologia di manufatti2 restituisce un quadro perfino più confuso. Non solo, infatti, trova conferma l’assenza di corrispondenza biunivoca tra forme e denominazioni,3 ma la terminologia impiegata per descrivere oggetti della stessa tipologia di quelli esaminati nel MArTa è anche più varia: se ‘macinello’ vale come ‘pestello’,4 i termini, tra loro sinonimi, di ‘lisciatoio’5 e ‘levigatoio’6 aggiungono un terzo concetto rispetto ai due veicolati da ‘impastatoio’ e ‘pestello’/’macinello’.

2 Si segnalano: Lo Porto 1961, 137-8; Neutsch 1967, 134, 165-6; Forti, Stazio 1983, 679 e fig. 656; Ferrandini Troisi 1989; 1992, nrr. 97-98; Abruzzese Calabrese et al. 1996, 70-1, 75-6; Dell’Aglio 1996, 56-7, 64; Rubinich 2006, 229 (nr. 340); De Filippis 2008-09 (tesi di dottorato dedicata alla produzione di ceramica e laterizi nella Puglia di età romana), 9, 88, 102-7 e schede nrr. 28, 40, 45, 48, 113, 115, 167, 168; IG Puglia nrr. 81, 153; Zuchtriegel 2018, 200.

3 L’esempio più significativo è in Forti, Stazio 1983, fig. 656: gli studiosi, nel pubblicare le fotografie di un esemplare ‘a calotta’ e di uno troncoconico conservati al MArTa (sui quali cf. infra), adottano per entrambi la denominazione di ‘impastatoio’.

4 F. Ferrandini Troisi (1989, 93) definisce infatti sia ‘macinello’ (sulla scorta di M. Mayer) che ‘pestello’ un esemplare di provenienza tarantina conservato al Museo Archeologico di Santa Scolastica a Bari (nr. inv. 3543), per poi privilegiare (1992, nr. 98; IG Puglia nr. 153) la seconda denominazione. L’oggetto (su cui cf. infra) è del tipo ‘a calotta’ proprio come quattro degli otto esemplari visionati nel MArTa, che i registri denominano tutti ‘impastatoi’.

5 Utilizzato come alternativa a ‘impastatoio’ nella descrizione dell’esemplare nr. 97 del corpus di F. Ferrandini Troisi (1992; cf. IG Puglia nr. 81, in cui è impiegato soltanto il termine ‘lisciatoio’), di provenienza leccese e riconducibile forse al tipo ovoidale con impugnatura ergonomica (come l’esemplare nr. inv. 34615 del MArTa, definito ‘impastatoio’ nei registri): cf. infra, nota 9.

6 Proposto in alternativa a ‘impastatoio’ da M. Rubinich (2006, 229, nr. 340) nella descrizione di un esemplare tarantino ‘a calotta’ conservato al Museo Archeologico di Udine (nr. inv. 1752), sul quale cf. infra. Questa la scheda pubblicata online: http://www.ipac.regione.fvg.it/aspx/ViewProspIntermedia.aspx?idAmb=120&idsttem= 6&tp=vRAP&tsk=RA&idScheda=10820&START=1/.

Quel che pare certo è che gli oggetti in questione vanno identificati come utensili impiegati nel processo di lavorazione dell’argilla.7 Si è pensato che le diverse forme (troncoconica, ‘a calotta’, ovoidale) riflettano funzioni differenti,8 tuttavia non è semplice stabilire con precisione a quale fase della lavorazione dell’argilla ciascuna forma corrisponda, soprattutto allo stato attuale della ricerca: la ragione per cui i nomi attribuiti a questi strumenti tanto nei registri del MArTa quanto in bibliografia, anche se relativi a distinte operazioni del processo produttivo, non identificano ciascuno un gruppo di oggetti morfologicamente omogeneo risiede nel fatto che la categoria di utensili in esame non è stata ancora al centro, a Taranto e non solo,9 di un’indagine specifica, sistematica e approfondita che ne metta in luce in modo più chiaro le funzioni.

7 Lo Porto 1961, 137; Neutsch 1967, 165-6; Forti, Stazio 1983, 679 e fig. 656; Ferrandini Troisi 1989, 93; 1992, nr. 97; Abruzzese Calabrese et al. 1996, 71, 75; Dell’Aglio 1996, 56-7, 64; Rubinich 2006, 229; De Filippis 2008-09, 9, 88, 103 e schede nrr. 28, 40, 45, 48, 113, 115, 167, 168; Zuchtriegel 2018, 200.

8 M. Rubinich (2006, 229), discutendo l’esemplare conservato a Udine, osserva che le sue caratteristiche erano «strettamente connesse alla sua funzione» e che, di conseguenza, «era prodotto nella stessa forma in tutte le località del mondo greco, occidentale e non» (ma su questo aspetto cf. infra).

9 Taranto non è infatti l’unica città a documentarne: impastatoi et similia sono stati rinvenuti a Catanzaro (esemplare ‘a calotta’ di III sec. a.C. conservato nel Museo Archeologico Numismatico Provinciale di Catanzaro: non è noto il nr. inv.); a Crotone (esemplare ‘a calotta’ di IV sec. a.C. conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Crotone: nr. inv. 101240); a Eraclea (cf. Lo Porto 1961, 137-8), dove ne è venuto alla luce anche uno di provenienza tarantina (cf. infra); a Manfredonia (tre esemplari troncoconici datati tra il VI e il II sec. a.C., conservati al Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia: nrr. inv. 0772, 0793, 6581); a Metaponto (tre esemplari troncoconici datati tra il IV e il III sec. a.C., conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Metaponto: nrr. inv. 319903, 319954, 319955; cui va aggiunto un impastatoio iscritto – iscrizione: ΒΑΤΟ – con nr. inv. 17717, in precedenza conservato a Taranto con nr. inv. 103982 e descritto nei registri del MArTa come «circolare completo di pomello»); a Sibari (Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, nr. inv. 570.18469); e in territorio leccese (esemplare ovoidale di IV-III sec. a.C., con iscrizione incisa prima della cottura: Ἀριστίππω; Bari, Museo Archeologico di Santa Scolastica, nr. inv. 3811; cf. Ferrandini Troisi 1992, nr. 97; IG Puglia nr. 81). Le schede di alcuni di questi oggetti sono accessibili al seguente link: https://catalogo.beniculturali.it/search?query=impastatoio.

Una tale indagine non è l’obiettivo del presente lavoro, che, per quanto concerne le funzioni di questi strumenti, si ripropone semplicemente di avviare una riflessione generale. Questo contributo nasce infatti principalmente con lo scopo di fornire la prima edizione delle iscrizioni greche recate da tre degli otto esemplari visionati al MArTa (i nrr. inv. 204754, 204848 e 204853: d’ora in avanti esemplari nrr. 1, 2, 3), tutti del tipo ‘a calotta’.

F.D.S., R.M.

2 Gli esemplari iscritti

2.1 Esemplare nr. 1

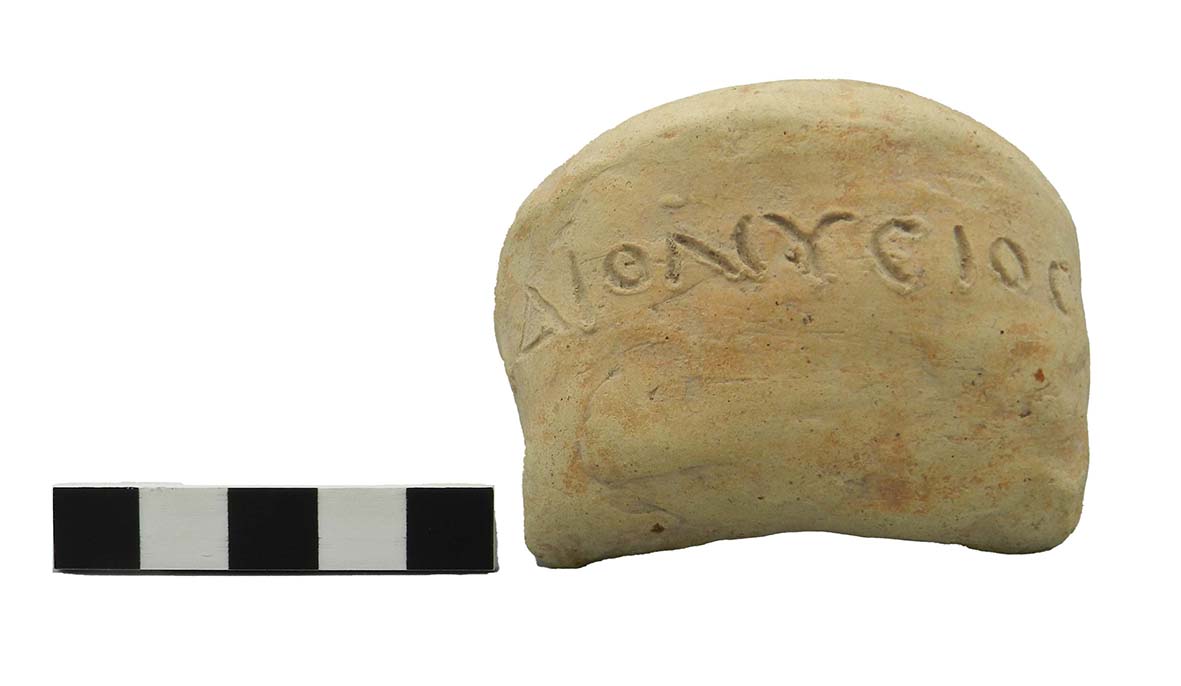

Impastatoio ‘a calotta’ con presa incavata, in argilla chiara, con tracce di colore sull’impugnatura [fig. 1]. L’iscrizione, incisa prima della cottura, corre sulla superficie esterna della calotta superiore e consente di datare l’esemplare al IV-III sec. a.C.10 Le lettere presentano spesso tratti disarticolati e compendiati (delta, ny, omicron, hypsilon a forcella), esito di una tracciatura rapida che, unita alla forma lunata del sigma, rivela un influsso della scrittura a calamo. Ignoti il contesto e la data di rinvenimento.

10 Nei registri del Museo la presenza dell’epigrafe non è segnalata.

Misure: h max. 5,6 cm; ⌀ max. 7,5 cm

Iscrizione (litt. alt. 0,5-1 cm):

Διονύσιος

«Dionysios»

Figura 1 Museo Archeologico Nazionale di Taranto, esemplare con nr. inv. 204754 (tutte le figure sono su concessione del Museo Archeologico Nazionale di Taranto: è fatto divieto di ulteriori duplicazioni o riproduzioni)

2.2 Esemplare nr. 2

Impastatoio ‘a calotta’ con presa incavata, in argilla micacea e depurata color sabbia, decorato sulla superficie esterna della calotta superiore con il disegno, inciso, di una loutrophoros [fig. 2].11 Caratterizzato da lievi incrostazioni e scalfitture, l’esemplare presenta la parte inferiore e l’interno dell’impugnatura ricoperti di uno strato di argilla di colore bruno.12 L’iscrizione, incisa prima della cottura, corre lungo l’orlo esterno della calotta superiore (leggermente consunta è la terzultima lettera, uno iota). Il contesto e la data di rinvenimento dell’oggetto, datato nei registri del MArTa al IV-III sec. a.C., non sono noti.

11 Questa la scheda online: https://catalogo.beniculturali.it/detail/ArchaeologicalProperty/1600009835.

12 Nei registri del Museo tali parti sono descritte come «dipinte in bruno». Che venisse dipinta la parte interna dello strumento, quella cioè che veniva a contatto con le mani dell’artigiano, è però improbabile: pare più plausibile che si tratti di segni lasciati da mani sporche di argilla bagnata, che per via dell’uso assiduo ha finito con l’aderire alla superficie (che siano segni causati dalla produzione di chamotte?).

Misure: h max. 6,3 cm; ⌀ max. 11 cm

Iscrizione (litt. alt. 0,3-0,7 cm):

Λυσικράτιος13

13 È il genitivo di Λυσικράτης. Nel tarantino, infatti, quando seguito da vocale posteriore il suono /e/ non si contrae con questa ma si chiude in /i/: *Λυσικράτεσος > Λυσικράτεος (per caduta del sigma intervocalico) > Λυσικράτιος (cf. Cassio 2002, 439; sul fenomeno in generale cf. Méndez Dosuna 1993).

«Di Lysikrates»

Figura 2 Museo Archeologico Nazionale di Taranto, esemplare con nr. inv. 204848

2.3 Esemplare nr. 3

Impastatoio ‘a calotta’ con presa incavata, in argilla micacea e depurata color sabbia [fig. 3].14 L’esemplare si presenta scheggiato lungo l’orlo e scalfito e abraso in più punti; è inoltre caratterizzato da carenatura. L’iscrizione, incisa (profondamente) prima della cottura, si trova all’esterno dell’impugnatura, nello spazio reso disponibile dalla differenza di dimensioni tra questa e la calotta inferiore (più grande). A causa della lacunosità dell’orlo di quest’ultima, l’epigrafe si presenta – si riportano le parole dei registri del MArTa – «incompleta» e «scheggiata». L’esemplare è stato rinvenuto, non è noto quando, presso il Giardino Marrese (contrada Santa Lucia); nella scheda del Museo è datato al IV-III sec. a.C.

14 Questa la scheda online: https://catalogo.beniculturali.it/detail/ArchaeologicalProperty/1600009840.

Misure: h max. 5,4 cm; ⌀ max. 10,8

Iscrizione (litt. alt. 1-1,1 cm):

Δαμο.[..max. 4..].15

15 L’omicron sembra seguito da un tratto compatibile forse con un sigma lunato. Dopo la lacuna si conservano invece tracce di un tratto orizzontale interrotto al centro: potrebbe trattarsi della base di un omega, terminazione di un genitivo dorico.

Figura 3 Museo Archeologico Nazionale di Taranto, esemplare con nr. inv. 204853

3 Gli altri esemplari tarantini

Per contestualizzare e comprendere al meglio gli strumenti sopra descritti si presentano ora gli altri oggetti tarantini della stessa tipologia, ossia i cinque esemplari anepigrafi visti autopticamente; quelli ugualmente conservati al MArTa, individuati tramite lo spoglio dei registri d’inventario (sedici esemplari, tutti anepigrafi); i pezzi che si trovano altrove, rintracciati in letteratura (tre esemplari, tutti iscritti).

I vari oggetti saranno distinti sulla base della forma e si impiegheranno per ciascuno le denominazioni utilizzate dagli editori (nel caso di pezzi già pubblicati), nei registri d’inventario dei luoghi di conservazione o nelle schede del Catalogo Generale dei Beni Culturali pubblicate online dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD).

3.1 Gli esemplari ‘a calotta’ con presa incavata

Di seguito la descrizione degli esemplari tarantini del tipo ‘a calotta’.

Fa parte di questo gruppo innanzitutto uno degli otto esemplari esaminati al MArTa (oltre naturalmente ai tre oggetti iscritti, focus del presente lavoro, sui quali cf. supra, § 2). Si tratta del nr. inv. 204854 (esemplare nr. 4), rinvenuto in contrada Santa Lucia e databile al IV-III sec. a.C.: di dimensioni ridotte (h max. 3,6 cm; ⌀ max. 5,5 cm) e caratterizzato da un’argilla micacea, depurata e rosata (parzialmente abbrunata sulla superficie inferiore), l’esemplare si presenta leggermente scheggiato e incrostato e reca tracce di ossido di ferro presso l’impugnatura, oltre a resti di argilla rossastra sul fondo [fig. 4].16

16 I registri parlano di «resti di vernice rossiccia», ma cf. supra, nota 12: si tratta forse piuttosto di segni d’uso. La loro presenza indurrebbe a escludere una connessione delle dimensioni ridotte dell’oggetto con una sua destinazione cultuale, come ipotizzato infra, nota 26 per l’esemplare nr. 11: pare dunque più probabile che l’esemplare nr. 4 fosse destinato al lavoro infantile (sulla questione cf. infra). Questo il link alla scheda online: https://catalogo.beniculturali.it/detail/ArchaeologicalProperty/1600 009841.

Figure 4 Museo Archeologico Nazionale di Taranto, esemplare con nr. inv. 204854

Lo spoglio dei registri ha consentito di individuare altri due ‘impastatoi’ conservati al MArTa. Si tratta dei nrr. inv. 204849 e 204850 (esemplari nrr. 5, 6), entrambi datati al IV-III sec. a.C. nei registri del Museo, leggermente scheggiati e incrostati e caratterizzati da un’argilla micacea poco depurata: il primo17 (h max. 6,3 cm; ⌀ max. 12,6 cm), in argilla color sabbia con ingobbio verdastro, presenta «resti di colore bruno» all’interno dell’impugnatura e lungo l’orlo18 (che nella parte superiore è solcato); il secondo19 (h max. 8 cm; ⌀ max. 12,9 cm), in argilla rosata con ingobbio giallastro, reca tracce di ossido di ferro presso l’impugnatura.

18 Così i registri del Museo, ma cf. supra, note 12 e 16.

In letteratura è stato individuato un altro esemplare (nr. 7) riconducibile al tipo ‘a calotta’, definito nella pubblicazione ‘pestello’ (h max. 4 cm; ⌀ max. 8 cm);20 è in argilla rosata ricoperta di vernice marrone ed è conservato al Museo Archeologico di Santa Scolastica a Bari (nr. inv. 3543): sulla superficie convessa è presente un’iscrizione greca (o forse due iscrizioni distinte) incisa prima della cottura,21 la cui grafia suggerisce una datazione dell’oggetto al IV-III sec. a.C. (l’epigrafe corre su due righe separate da una solcatura che, nella parte posteriore, coincide con la base dell’incavo-presa).

20 Cf. supra, nota 4.

21 Ἐργοτελείας | Φιλ( ). L’epigrafe viene discussa nel § 5.

Ancora grazie al lavoro di indagine bibliografica è stato rintracciato un «levigatoio» o «impastatoio» (esemplare nr. 8) attualmente conservato presso il Museo Archeologico di Udine (nr. inv. 1752) e datato nella scheda del Museo tra il V e il III sec. a.C.:22 l’esemplare (h max. 5,6 cm; ⌀ max. 11,4 cm), caratterizzato da un’argilla chiara con ingobbio bianco e con piccole scheggiature sparse sui bordi, reca anch’esso, ma all’interno dell’incavo della presa, un’epigrafe greca apposta prima della cottura;23 mentre sul lato convesso è presente una croce (o un chi) con puntini dipinta in nero dopo la cottura.

22 Cf. supra, nota 6. L’oggetto viene discusso in questa sede perché la scheda del Museo indica chiaramente Taranto come luogo di rinvenimento. Si segnala però che M. Rubinich (2006, 229), per le ragioni riportate già supra (nota 8), osserva che questo esemplare «potrebbe essere stato rinvenuto sia a Taranto sia anche ad Eraclea o a Metaponto, dove scarichi e resti di fornace documentano una vivace attività artigianale» (sui quartieri ceramici di Eraclea cf. Lo Porto 1961, 137-8 e Giardino 1996; sugli impianti artigianali di Metaponto cf. invece Osanna 1996 e Cracolici 2004).

23 Iscrizione: Νευ( ). Si tratta probabilmente dell’abbreviazione del nome Νευμήνιος, di cui in LGPN sono registrate tre attestazioni a Taranto. L’epigrafe viene discussa nel § 5.

Al gruppo va aggiunto l’oggetto edito da L. Forti e A. Stazio nel 1983 («impastatoio») (esemplare nr. 9):24 gli studiosi non ne forniscono né il nr. inv. né la descrizione, ma grazie alla fotografia è possibile distinguerlo dagli strumenti qui descritti.

24 Cf. supra, nota 3.

3.2 Gli esemplari troncoconici con presa ad ansa

Come segnalato già nel § 1, tra gli esemplari tarantini che chi scrive ha esaminato presentano una forma troncoconica con presa ad ansa i nrr. inv. 195459, 195460 e 196065 (esemplari nrr. 10-12).

I primi due, denominati ‘pestelli’ nei registri del MArTa, sono stati rinvenuti nel corso degli scavi condotti in via T. Minniti nel 198325 e si datano al II-I sec. a.C.: l’esemplare nr. 10 (h max. 9 cm; ⌀ max. 7,5 cm), in argilla beige poco depurata, è lacunoso nella parte superiore (manca dell’impugnatura per la presa) e presenta la parte inferiore convessa [fig. 5]. L’esemplare nr. 11, di dimensioni ridotte (h max. 4,8 cm; ⌀ max. 4 cm) e in argilla rossastra ricoperta di vernice nera, è come il precedente mutilo dell’impugnatura per la presa, ma mostra una parte inferiore ripiegata ed è caratterizzato da una larga scanalatura e da una grossa scheggiatura laterale [fig. 5].26

25 All’interno di un pozzo (elemento nr. 4). Sulla campagna di scavo cf. infra.

26 Le dimensioni ridotte unite all’uso della vernice nera, afferente a una classe ceramica di pregio, farebbero pensare a un oggetto miniaturistico con destinazione votiva.

Figura 5 Museo Archeologico Nazionale di Taranto, esemplari con nrr. inv. 195460 e 195459

L’esemplare nr. 12 (h max. 10,3 cm; ⌀ max. 7,1 cm), già pubblicato,27 è stato invece rinvenuto durante gli scavi effettuati in via Leonida 52 nel 198828 ed è databile al V-IV sec. a.C.: mancante anch’esso dell’apice della presa, questo «impastatoio» presenta un’argilla porosa di color nocciola chiaro con inclusi scuri [fig. 6].

27 Abruzzese Calabrese et al. 1996, nr. 37.

28 Sulla campagna di scavo cf. infra.

Figura 6 Museo Archeologico Nazionale di Taranto, esemplari con nrr. inv. 196078 e 196065

Tramite lo spoglio dei registri sono stati poi individuati due ulteriori ‘impastatoi’ conservati al MArTa: i nrr. inv. 204855 e 204730 (esemplari nrr. 13-14). Il primo29 (h max. 10 cm; ⌀ max. 8 cm) è stato rinvenuto in contrada Santa Lucia e si data al IV-III sec. a.C.: leggermente scalfito e abraso e caratterizzato da un’argilla color sabbia, micacea e poco depurata, l’esemplare manca dell’apice della presa ansata e presenta una base convessa, presso la quale si notano «resti di vernice rosso-vinaccia».30 L’esemplare nr. 1431 (h max. 11,5 cm; ⌀ max. 4,8 cm), integro ma scalfito e abraso in più punti, presenta un’argilla rossastra ugualmente micacea e poco depurata e si distingue da tutti gli esemplari qui discussi in quanto privo di presa ad ansa: con ogni probabilità l’oggetto veniva afferrato direttamente dal vertice, in corrispondenza del quale sono infatti due profonde impressioni digitali.

29 Questa la scheda online: https://catalogo.beniculturali.it/detail/ArchaeologicalProperty/1600009842.

30 Così i registri del Museo, ma cf. supra, note 12 e 16.

31 Questo il link alla scheda online: https://catalogo.beniculturali.it/detail/ArchaeologicalProperty/1600009723. L’oggetto è classificato come «peso» nei registri del MArTa.

L’indagine in letteratura ha consentito infine di individuare altri quattro ‘impastatoi’ troncoconici, ugualmente conservati al MArTa. Tre sono, come quelli finora descritti, mutili dell’impugnatura per la presa ansata (che era evidentemente la parte dell’oggetto più esposta a usura per via del continuo contatto con le mani dell’artigiano e più soggetta a frattura): si tratta del nr. inv. 196077 (esemplare nr. 15) (h max. 12,4 cm; ⌀ max. 9,3 cm), rinvenuto ugualmente in via Leonida 52 nel 1988, databile al V-IV sec. a.C. e caratterizzato da un’argilla porosa di colore nocciola chiaro con inclusi scuri;32 e dei nrr. inv. 151834 (h max. 11 cm; ⌀ max 9 cm) (esemplare nr. 16) e 151835 (h max. 13,5 cm; ⌀ max. 9,2 cm) (esemplare nr. 17), entrambi in argilla giallastra poco depurata – con grossi inclusi nel primo, più piccoli nel secondo – e databili all’ultimo trentennio del IV sec. a.C. sulla base del contesto di rinvenimento (fanno parte dei reperti restituiti tra l’8 e il 15 marzo 1989 dal III strato della cisterna nr. 8 del cortile della Caserma ‘C. Mezzacapo’).33 Del quarto (nr. inv. 208380; esemplare nr. 18),34 in argilla compatta color sabbia, è invece conservata soltanto una metà (h max. 12,5 cm; ⌀ max. 12,5 cm), ma la presa ad ansa è integra.

32 Abruzzese Calabrese et al. 1996, nr. 38.

33 Abruzzese Calabrese et al. 1996, nrr. 75-76. Sulla campagna di scavo cf. infra.

34 Cf. supra, nota 3

3.2.1 Matrici di esemplari troncoconici con presa ad ansa

La consultazione della bibliografia ha portato all’individuazione anche di due «matrici per impastatoi» troncoconici con presa ansata, entrambe rinvenute in via Leonida 52 nel 1988, databili al V-IV sec. a.C. e conservate al MArTa (nrr. inv. 196064 e 196078):35 caratterizzate da un’argilla porosa color nocciola chiaro con inclusi scuri e ricomposte rispettivamente da due e da tre frammenti, la prima matrice (h max. 11 cm; ⌀ max 9,3 cm) manca della parte relativa all’impugnatura; la seconda (h max. 19,8 cm; ⌀ max. 16,4 cm), sottoposta anche a controllo autoptico, è invece integra [fig. 6].

35 Abruzzese Calabrese et al. 1996, nrr. 39-40.

3.3 Gli esemplari ovoidali con impugnatura ‘ergonomica’

Si raggruppano sotto questa denominazione quattro esemplari tarantini dal corpo simile (ovoidale e convesso), ma eterogenei quanto all’impugnatura.

Uno fa parte degli oggetti visionati nel MArTa: è il nr. inv. 34615 (esemplare nr. 19), ed è definito ‘impastatoio’ nei registri. Caratterizzato da un’argilla giallastra poco depurata, tale strumento (l. max. 21 cm; largh. max. 12 cm), di cui non si conoscono il contesto e la data del rinvenimento,36 presenta un’impugnatura ‘a maniglia’ ed è databile probabilmente all’età ellenistica [fig. 7].

36 I registri del MArTa segnalano soltanto che faceva parte della Collezione Luigi Viola (nr. 78).

Figura 7 Museo Archeologico Nazionale di Taranto, esemplare con nr. inv. 34615

La consultazione dei registri ha permesso di rintracciare altri due ‘impastatoi’ conservati al MArTa: i nrr. inv. 204851 e 284852 (esemplari nrr. 20, 21), entrambi databili al IV-III sec. a.C. e in argilla micacea poco depurata. Il primo37 (h max. 7,7 cm; ⌀ max. 12,3 cm), scheggiato e abraso in vari punti, presenta un’argilla color arancio con ingobbio giallastro ed è caratterizzato da un’impugnatura apicata nell’estremità anteriore, digradata in quella posteriore e incavata lateralmente per consentire l’alloggio delle dita. Il secondo38 (h max. 5,4 cm; ⌀ max. 10,7 cm), in argilla giallo-verdognola, è anch’esso lesionato in più punti; la presa, per quanto non apicata anteriormente, è tutto sommato accostabile a quella dell’utensile precedente.

Il quarto esemplare è lo «impastatoio», frammentario e restaurato, pubblicato da F.G. Lo Porto (esemplare nr. 22):39 l’oggetto, in argilla fine di colore giallo-rosa e recante un’iscrizione greca apposta prima della cottura,40 è stato rinvenuto a Eraclea lungo le pendici della Collina del Castello, a sud dell’Area A (in un coacervo di materiale fittile che ha restituito anche altri ‘impastatoi’, sia ovoidali che troncoconici),41 durante gli scavi condotti nel periodo 1959-1960; ma – sottolinea l’editore – potrebbe essere stato prodotto nella madrepatria Taranto.42 L’impugnatura dello strumento viene descritta come «orizzontale».

39 Lo Porto 1961, 137-8. Cf. anche Neutsch 1967, 134 e tavv. 14,5 e 25,3; Zuchtriegel 2018, 200 (qui l’oggetto è definito «pestle», ‘pestello’, ma si riporta anche la denominazione di ‘impastatoio’).

40 Iscrizione: Ὀνάσιμ[ος] | καλός. L’epigrafe viene discussa nel § 5.

41 Cf. anche Neutsch 1967, 165-6 e tav. 25,1-5; Giardino 1996, 35. Su alcuni degli ‘impastatoi’ troncoconici è impressa, «come contrassegno di fabbrica» (Lo Porto 1961, 137), una rosetta (cf. Neutsch 1967, tav. 25,6).

42 L’uso del dialetto dorico nell’epigrafe (Ὀνάσιμος) può essere ricondotto tanto a Taranto quanto a Eraclea: B. Neutsch (1967, 134) considera infatti l’iscrizione emblematica «für die dorische Komponente der Anwohner» della colonia. A suggerire la provenienza tarantina dell’oggetto è l’argilla, decisamente diversa da quella tipica di Eraclea, di colore rosa intenso o arancione (cf. Lo Porto 1961, 136). Del resto, lo stesso F.G. Lo Porto (1961, 136-7; cf. anche Neutsch 1967, 133-4, 163 ss.; Adamesteanu 1971, 485; Orlandini 1983, 505-7; Giardino 1996, 35; Zuchtriegel 2018, 199-201) informa che la congerie di materiali fittili ha restituito anche frammenti di terrecotte votive del IV e degli inizi del III sec. a.C., molti dei quali riconducibili a tipi tarantini; oltre a frammenti di matrici prodotte dai coroplasti immigrati da Taranto a Eraclea tra il V e il IV sec. a.C. (su questo aspetto cf. anche infra) o direttamente importate dalla madrepatria.

Si riassumono di seguito tutti gli esemplari sopra descritti:

|

Esemplare |

Luogo di conservazione |

Iscrizione |

Bibliografia |

|---|---|---|---|

|

Nr. 1 |

MArTa, nr. inv. 204754 |

Διονύσιος |

/ |

|

Nr. 2 |

MArTa, nr. inv. 204848 |

Λυσικράτιος |

/ |

|

Nr. 3 |

MArTa, nr. inv. 204853 |

Δαμο.[..max. 4..]. |

/ |

|

Nr. 4 |

MArTa, nr. inv. 204854 |

/ |

/ |

|

Nr. 5 |

MArTa, nr. inv. 204849 |

/ |

/ |

|

Nr. 6 |

MArTa, nr. inv. 204850 |

/ |

/ |

|

Nr. 7 |

Museo Archeologico di Santa Scolastica (Bari), nr. inv. 3543 |

Ἐργοτελείας | Φιλ( ) |

Ferrandini Troisi 1989; 1992, nr. 98; IG Puglia nr. 153 |

|

Nr. 8 |

Museo Archeologico di Udine, nr. inv. 1752 |

Νευ( ) |

Rubinich 2006, 229, nr. 340 |

|

Nr. 9 |

MArTa, nr. inv. non indicato in bibliografia |

/ |

Forti, Stazio 1983, fig. 656 |

|

Nr. 10 |

MArTa, nr. inv. 195459 |

/ |

/ |

|

Nr. 11 |

MArTa, nr. inv. 195460 |

/ |

/ |

|

Nr. 12 |

MArTa, nr. inv. 196065 |

/ |

Abruzzese Calabrese et al. 1996, nr. 37 |

|

Nr. 13 |

MArTa, nr. inv. 204855 |

/ |

/ |

|

Nr. 14 |

MArTa, nr. inv. 204730 |

/ |

/ |

|

Nr. 15 |

MArTa, nr. inv. 196077 |

/ |

Abruzzese Calabrese et al. 1996, nr. 38 |

|

Nr. 16 |

MArTa, nr. inv. 151834 |

/ |

Abruzzese Calabrese et al. 1996, nr. 75 |

|

Nr. 17 |

MArTa, nr. inv. 151835 |

/ |

Abruzzese Calabrese et al. 1996, nr. 76 |

|

Nr. 18 |

MArTa, nr. inv. 208380 |

/ |

Forti, Stazio 1983, fig. 656 |

|

Nr. 19 |

MArTa, nr. inv. 34615 |

/ |

/ |

|

Nr. 20 |

MArTa, nr. inv. 204851 |

/ |

/ |

|

Nr. 21 |

MArTa, nr. inv. 204852 |

/ |

/ |

|

Nr. 22 |

non indicato in bibliografia |

Ὀνάσιμ[ος] | καλός |

Lo Porto 1961, 137-8; Neutsch 1967, 134 e tavv. 14,5 e 25,3; Zuchtriegel 2018, 200 |

4 I principali contesti di rinvenimento

Si è visto che oggetti appartenenti alla categoria in esame sono frequentemente rinvenuti a Taranto.

Tra le campagne di scavo che ne hanno riportato alla luce una significativa quantità43 sono innanzitutto quelle condotte tra il 1983 e il 1984 nell’area al centro dell’isolato di via T. Minniti (compreso tra via G. Oberdan e via G. Mazzini), un sito rimasto non coinvolto dall’intensa attività edilizia che invece ha interessato le zone circostanti tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso.44 Gli scavi hanno portato all’individuazione di una serie di strutture,45 tra le quali degna di nota in questa sede è una cisterna situata nel settore più occidentale dell’area indagata: tra i materiali impiegati come riempimento della struttura sono stati infatti rinvenuti oggetti della tipologia in questione46 e altri utensili per la fabbricazione di fittili, come distanziatori.47 Questi materiali sembrano suggerire che la cisterna, come anche le altre strutture dello stesso settore (pozzi), appartenessero a impianti artigianali per la lavorazione dell’argilla, anche se non sono stati rinvenuti resti di fornaci.48

43 Principale fonte per questo paragrafo è la sintesi dei rinvenimenti tarantini pertinenti a officine ceramiche in Dell’Aglio 1996 (ma cf. anche 2002, 180ss.).

44 Queste campagne di scavo sono state dirette da A. Dell’Aglio. Cf. De Juliis 1984, 428; 1985, 563; Dell’Aglio 1996, 56.

45 Sulle quali cf. Dell’Aglio 1996, 56.

46 A. Dell’Aglio (1996, 56) parla solo di pestelli e così sono definiti nei registri del MArTa gli unici due esemplari, tra quelli esaminati, rinvenuti nel corso di queste campagne (esemplari nrr. 10 e 11). Anche M.D. De Filippis (2008-09, scheda nr. 113) segnala il rinvenimento di «pestelli» in via T. Minniti.

47 Dell’Aglio 1996, 56. «Pestelli» sono venuti alla luce anche nel corso dello scavo condotto tra il settembre e il novembre del 2000 all’interno del Genio Civile (su cui cf. Dell’Aglio 2001a, 27-8; 2001b), in un ambiente al piano terra all’angolo tra via D. Alighieri e la stessa via T. Minniti (cf. Dell’Aglio 2002, 181).

48 Dell’Aglio 1996, 56.

Esemplari riconducibili alla categoria in esame sono venuti alla luce, insieme ad altro materiale fittile (ancora una volta distanziatori, oltre a frammenti ceramici e di matrici), anche nel corso della campagna di scavo condotta nell’area di via Leonida 52 nell’inverno 1987-88,49 più precisamente all’interno di alcune sacche di scarico individuate a est di una fornace circolare portata alla luce nella stessa campagna (struttura che induce a ipotizzare anche per quest’area una destinazione artigianale, almeno dalla fine del V fino all’incirca alla metà del III sec. a.C.).50

49 Sulla quale cf. Dell’Aglio, Russo 1988; Dell’Aglio 1996, 56-7; De Filippis 2008-09, 105. A. Dell’Aglio (1996, 57) segnala che sono stati rinvenuti «pestelli», ma si è visto (cf. supra) che gli esemplari nrr. 12 e 15 e le matrici nrr. inv. 196064 e 196078 del MArTa, riportati alla luce proprio da questa campagna, sono definiti ‘impastatoi’ nei registri e in Abruzzese Calabrese et al. 1996 (nrr. 37-40). M.D. De Filippis (2008-09, schede nrr. 45 e 113) segnala, tra i materiali rinvenuti in via Leonida 52, «matrici per impastatoi» e «pestelli».

50 Dell’Aglio 1996, 56-7.

Va poi ricordato lo scavo effettuato tra il febbraio e il maggio del 1989 nel cortile della Caserma «C. Mezzacapo»,51 un’area caratterizzata per lo più dalla presenza di strutture pertinenti a unità abitative o a officine ceramiche, quali pozzi, cisterne e silos: come nel caso della cisterna di via T. Minniti, il riempimento di queste strutture ha restituito, accanto a ceramica ellenistica, anche strumenti per la lavorazione dell’argilla (a conferma della funzione artigianale delle strutture), tra cui matrici di terrecotte votive della fine del IV sec. a.C., distanziatori e «pestelli».52

51 Sul quale cf. Dell’Aglio 1989; Abruzzese Calabrese et al. 1996, 71-9; Dell’Aglio 1996, 57; De Filippis 2008-09, 105 e scheda nr. 28.

52 Anche in questo caso A. Dell’Aglio (1996, 57) parla specificamente di ‘pestelli’ (e così anche De Filippis 2008-09, scheda nr. 28), ma agli esemplari nrr. 16 e 17 (sui quali cf. supra), rinvenuti nel III strato della cisterna nr. 8, è attribuita la denominazione di ‘impastatoi’ nei registri del Museo e in Abruzzese Calabrese et al. 1996 (nrr. 75-76).

Da segnalare, infine, l’indagine condotta su quattro scarichi di materiale ceramico in frammenti (risalente all’età classica ed ellenistica) individuati durante la ristrutturazione di un immobile in via D’Alò Alfieri nel 1994:53 oltre a grandi contenitori acromi, ceramica di uso comune e frammenti di ceramica a vernice nera, sono venuti alla luce «pestelli»54 e altri strumenti di lavoro; un dato, questo, che, unito alla vicinanza dell’area ai quartieri ceramici, suggerisce anche per questi scarichi una connessione con l’attività di figuli.55

53 Su cui cf. anche Dell’Aglio 1995.

54 Così Dell’Aglio 1996, 64; De Filippis 2008-09, schede nrr. 167-168.

55 Dell’Aglio 1996, 64.

F.D.S.

5 Funzioni degli oggetti e ruolo delle iscrizioni

Cosa è possibile dire, dunque, circa le funzioni degli oggetti ascrivibili alla categoria in esame? Come si giustifica la provenienza da Taranto di un consistente numero di essi?56 Quale ruolo si può attribuire alle iscrizioni che alcuni di questi utensili recano?

56 M.D. De Filippis (2008-09, 105), a proposito degli utensili relativi alla produzione ceramica della Puglia di età romana, parla di «rarissime attestazioni, tutte provenienti da Taranto, di impastatoi, di pestelli fittili e di bastoncelli o mostrine».

Rispondere a queste domande senza entrare nel campo delle ipotesi non è possibile, e non solo per il fatto che – come segnalato già nel § 1 – uno studio specifico su questa categoria di oggetti non esiste ancora; ma anche perché gli utensili antichi, osservano T. Mannoni ed E. Giannichedda,57 costituiscono in generale una categoria di reperti per i quali risulta subito chiaro l’impiego in attività produttive, ma spesso resta difficile stabilire con precisione quali.

57 Mannoni-Giannichedda 20032, 189.

In ogni caso, la categoria di oggetti in esame pare certamente legata, lo si accennava, alla produzione fittile.58 Del resto, la documentazione archeologica tarantina riferibile a officine di ceramisti59 appare tra le più ricche e articolate della Magna Grecia:60 non sorprende, dunque, considerato anche l’elevato livello di sviluppo registrato dalla produzione fittile locale,61 il rinvenimento a Taranto di un consistente numero di oggetti della tipologia in questione.62 Alla tradizione coroplastica tarantina sembra inoltre possibile riferire anche molti dei manufatti provenienti da Eraclea: il rinvenimento in territorio eracleota di numerose terrecotte di fattura locale ma verosimilmente prodotte da coroplasti tarantini pare infatti una traccia evidente del trapianto nella colonia di figuli provenienti da Taranto, tra la fine del V e nel corso del IV sec. a.C.63 Non sorprenderà dunque il ritrovamento a Eraclea, accanto a esemplari anepigrafi di fattura locale, di un impastatoio iscritto che F.G. Lo Porto, sulla base della tipologia di argilla utilizzata, ritiene di fabbrica tarantina.64

58 Lo Porto 1961, 137; Ferrandini Troisi 1989, 93; Dell’Aglio 1996, 64.

59 Sulla quale cf. supra, § 4 (spec. nota 43).

60 Dell’Aglio 1996, 51.

61 Sulla produzione fittile a matrice da Taranto, che ha restituito il corpus di matrici più ricco tra l’età classica ed ellenistica, cf. Kingsley 1981; De Filippis 2008-09, 103-4; Ferrandini Troisi, Buccoliero, Ventrelli 2012; Rosamilia 2017a; 2017b; Bilbao Zubiri 2022. Per la coroplastica votiva tarantina cf. Abruzzese Calabrese 1996; su quella funeraria cf. Graepler 1996. Per l’onomastica dei coroplasti tarantini, infine, cf. Rosamilia 2017b.

62 Cf. supra, § 4.

63 Si tratta di uno degli aspetti indicatori della dipendenza della colonia da Taranto (cf. Lo Porto 1961,137-8; Zuchtriegel 2018, 208-10). Un altro ambito per il quale è documentata questa dipendenza è senza dubbio quello della produzione monetaria: dalle testimonianze numismatiche si evince infatti che le prime monete di Eraclea richiamano da vicino quelle tarantine. È possibile forse ipotizzare anche che queste monete fossero state coniate direttamente a Taranto, sebbene non lo si possa dimostrare con sicurezza. In ogni caso, gli artigiani che curarono la prima monetazione di Eraclea provenivano dalla zecca tarantina e dalla madrepatria proveniva forse anche la materia prima (cf. Zuchtriegel 2018, 206).

64 Cf. supra (esemplare nr. 22).

Per quanto la complessa situazione archeologica di Taranto renda in parte problematica un’accurata analisi topografica della collocazione dei quartieri ceramici locali,65 la suddetta documentazione consente di collocare le attività dei figuli tarantini in due zone, dapprima periferiche e poi inglobate nel territorio urbano in seguito alla realizzazione delle mura nel V sec. a.C.: la prima, per la quale si hanno attestazioni dell’età arcaica fino al II-I sec. a.C., corrisponde all’area dell’attuale Ospedale Civile ‘SS. Annunziata’; l’altra, attiva in un arco cronologico più recente, tra il IV e il II sec. a.C., è la zona attorno a via E. Giusti e via C. Battisti.66

65 Sulla questione cf. Dell’Aglio 2002, part. 171-6.

66 Dell’Aglio 1996, 65; 2002, 176ss.

Quanto invece alle metodologie e alle tecniche di lavorazione dell’argilla, sebbene si tratti di un processo quasi sempre invisibile nella documentazione archeologica e nonostante dunque la generale frammentarietà dei dati a disposizione, il confronto con i sistemi produttivi artigianali moderni e i risultati conseguiti da alcuni studi sull’argomento67 a partire dall’analisi dei prodotti finali permettono di ricostruire diverse fasi operative.

67 Cuomo di Caprio 1982; Dell’Aglio 1996; Cuomo di Caprio 20072; Lambrugo 2012.

È senza dubbio sulla fase di cottura dei manufatti che si hanno più informazioni: quelli relativi alle fornaci sono infatti, in generale, i dati più numerosi.68 È però possibile ricostruire, sia pure parzialmente, anche le operazioni precedenti del processo produttivo. La composizione mineralogica delle argille di norma richiedeva, dopo l’estrazione, dei processi di depurazione:69 a Taranto sono stati infatti rinvenuti depositi di argilla poco depurata e vaschette isolate per la decantazione.70 L’argilla veniva poi divisa in blocchi per essere trasportata ed era conservata umida fino alla fase di lavorazione vera e propria, che era preceduta da un’operazione di raffinazione: era portata a una consistenza adeguata e uniforme mescolandola e comprimendola a fondo per eliminare dall’impasto eventuali bolle d’aria.71 I numerosi pani di argilla a superfici lisciate, le matrici per la produzione di coroplastica votiva e funeraria e gli attrezzi di forme e dimensioni varie (tra i quali anche numerosissimi «pestelli» fittili) rinvenuti in territorio tarantino costituirebbero, secondo A. Dell’Aglio,72 tracce proprio di questi processi. Alla fase di purificazione seguiva la modellazione, operazione che per i prodotti vascolari aveva luogo per lo più al tornio, anche se il principale strumento di lavoro era certamente costituito dalle esperte mani dell’artigiano stesso.73 È possibile in ogni caso individuare alcuni oggetti impiegati con funzione ausiliaria: T. Schreiber74 distingue utensili usati per la modellatura, di forma variabile, in ossa, legno o pietra, noti con il nome di «ribs», ‘stecche’; e strumenti dall’analoga funzione, ma realizzati con materiali semirigidi, come spugne o pelli di camoscio.75

68 Peacock 1997, 116; De Filippis 2008-09, 88. A Taranto è possibile identificare, secondo quanto riportato da A. Dell’Aglio (1996, 64; 2002, 176-9; cf. anche De Filippis 2008-09, 89-90, 93-4 e schede nrr. 31-4, 38, 41, 46, 111-12, 118-19, 160, 166, 169, 171-2, 176), circa venti forni, di diversa tipologia, la cui attività copre un vasto arco cronologico (dall’età arcaica all’età tardo-repubblicana) e contemporaneamente destinati a diverse classi di materiali.

69 Sulle tecniche di depurazione cf. Noble 1966, 2 ss.; Valavanis 1990, 35-6; Schreiber 1999, 9 ss; Lambrugo 2012, 70-1.

70 Dell’Aglio 1996, 64. Cf. e.g. De Filippis 2008-09, schede nrr. 26-7, 30, 50.

71 Sulle tecniche per l’impasto a mano dell’argilla cf. Schreiber 1999, 12-13; Lambrugo 2012, 72. Sugli strumenti che potevano avere un ruolo nella fase di impasto dell’argilla, ma non riferibili al mondo greco antico, cf. Ribeiro 1969; Conti 1976, 39; Peacock 1997, 74.

72 Dell’Aglio 1996, 64.

73 Noble 1966, 9; Schreiber 1999, 13-16; Mannoni - Giannichedda 20032, 188; Lambrugo 2012, 72.

74 Schreiber 1999, 13-16.

75 Sugli oggetti riferibili alle fasi sia di modellazione che di rifinitura post-essicazione cf. anche Ribeiro 1972; Conti 1976, 76; Lambrugo 2012, 72-8.

Quanto alla categoria di oggetti qui considerati e alle questioni che la loro interpretazione solleva – in quali fasi del processo di lavorazione fossero coinvolti; se a tipologie diverse corrispondessero effettivamente, come accennato,76 differenti funzioni; e in quale fase, dunque, ciascuna tipologia possa aver avuto un ruolo predominante – si riassumono ora, con la cautela che lo stato attuale della ricerca impone, i dati desumibili.

76 Cf. supra.

Sebbene le differenti denominazioni documentate nei registri di inventario e in bibliografia non corrispondano ciascuna a una forma specifica77 e non siano state ancora individuate con certezza tipologie morfologiche ricorrenti tra gli oggetti in esame, si potrebbero considerare più propriamente ‘impastatoi’ gli oggetti del tipo ‘a calotta’. Questi sembrano rappresentare infatti utensili di una forma che rende compatibile il loro impiego nella lavorazione dell’impasto, operazione precedente la modellazione: l’artigiano verosimilmente inseriva le dita nella presa incavata, che fungeva anche da protezione e consentiva dunque di maneggiare agevolmente l’oggetto, e lavorava l’impasto di argilla aiutandosi con la superficie convessa dello strumento, azionata con moto rotatorio.78 Se tale ipotesi coglie nel segno, non è forse da escludere che questi strumenti avessero un ruolo anche nell’incorporazione, all’interno dell’impasto, di inclusi degrassanti: di natura minerale o animale che fossero, questi ultimi potevano infatti ferire l’artigiano se inseriti a mani nude. Prima di giungere all’incorporazione nell’impasto, gli oggetti in esame avevano forse una loro utilità anche nello sminuzzamento di tali inclusi (in tal senso potevano dunque fungere anche da ‘pestelli’). Gli esemplari ‘a calotta’ potrebbero però essere stati impiegati, accanto agli strumenti usati in fase di modellazione già menzionati,79 anche come ‘lisciatoi’ (la terza e ultima tra le funzioni finora proposte negli studi per gli strumenti in esame), dunque per la levigatura dell’impasto stesso oppure dei manufatti nel corso della lavorazione manuale80 (questi oggetti erano forse particolarmente utili per la modellazione di vasi di grandi dimensioni). La funzione di ‘levigatoi’ potrebbe forse essere attribuita anche agli strumenti ovoidali, che l’artigiano avrebbe impugnato tramite l’ergonomica presa orizzontale, per poi procedere alla lisciatura sfruttando la superficie convessa dell’utensile.

77 Cf. supra.

78 Cf. Rubinich 2006, 229. Secondo la studiosa, tuttavia, la funzione di lavorare l’argilla può essere attribuita con certezza solo agli esemplari troncoconici.

79 Cf. supra.

80 M. Rubinich (2006, 229) ritiene infatti che tali esemplari venissero impiegati per «levigare la superficie dei manufatti in argilla prima della cottura, dandole un aspetto pulito e lucido».

Quanto agli oggetti di forma troncoconica, si potrebbe invece ipotizzare che si trattasse di pestelli veri e propri, utilizzati forse per sminuzzare gli inclusi degrassanti o al fine di ricavare pigmenti dall’argilla tritata: dopo averli impugnati per mezzo della presa ansata, l’artigiano procedeva allo sminuzzamento.81

81 Potrebbero essere stati questi gli strumenti per mezzo dei quali Ecfanto di Corinto, nel racconto di Plinio (HN 35.5), per primo fu in grado di ricavare il colore dall’argilla tritata («tritae testae»).

Le ipotesi sulle funzioni di questi utensili qui avanzate si basano principalmente sulla forma degli oggetti noti e rimangono, allo stato attuale della ricerca, solo ipotetiche. Non è scontato infatti neppure che a forme diverse corrispondessero funzioni completamente differenti:82 ciascun oggetto poteva essere, nella prassi operativa, polifunzionale; e le forme degli strumenti in esame potevano dipendere, oltre e più che dalle fasi produttive cui questi erano destinati, anche dalle preferenze, dalle abitudini e dai gusti dell’artigiano stesso e di ciascuna bottega.83 Pare forse possibile riferire alla personalizzazione degli oggetti anche le dimensioni ridotte dell’esemplare nr. 4,84 giustificabili – escludendo, date le tracce di utilizzo, la destinazione votiva – con l’impiego da parte delle mani più piccole di un bambino.85

82 Ipotesi che M. Rubinich sembra invece sostenere con forza (cf. supra, nota 8).

83 Sulla tendenza dei coroplasti a modellare a proprio piacimento gli utensili personali cf. Schreiber 1999, 13; Mannoni-Giannichedda 20032, 188.

84 Cf. supra.

85 Sulla presenza di bambini nei contesti produttivi a gestione familiare cf. Langdon 2014; Muller 2014, 75-6.

Resta infine da ascrivere al campo delle ipotesi anche la funzione dell’iscrizione che alcuni degli oggetti in esame recano. Alcune epigrafi sono costituite da semplici antroponimi scritti in forma estesa o abbreviata: i primi si presentano al caso nominativo (Διονύσιος)86 o genitivo (Λυσικράτιος);87 per i secondi – Νευ( ) –88 non è naturalmente possibile determinare il caso.89 Potrebbe trattarsi dei nomi degli artigiani proprietari (e prima ancora, forse, artefici) dell’utensile, dal momento che, come sottolineano T. Mannoni ed E. Giannichedda, gli strumenti legati alle attività produttive erano spesso proprietà individuale di singoli lavoratori:90 gli antroponimi finora analizzati sono stati infatti apposti tutti prima della cottura e la loro incisione risponderebbe alla necessità dell’artigiano di distinguere, all’interno dell’ambiente stesso della bottega, gli oggetti personali. Il fatto che alcuni degli antroponimi siano iscritti in forma abbreviata sembra confermare questa interpretazione: se non fossero stati nomi noti all’interno dell’ambiente lavorativo, l’abbreviazione non sarebbe stata comprensibile.91

86 Esemplare nr. 1 (cf. supra).

87 Esemplare nr. 2 (cf. supra). Al caso genitivo è anche l’antroponimo iscritto sull’esemplare di provenienza leccese (Ἀριστίππω: cf. supra, nota 9).

88 Esemplare nr. 8 (cf. supra).

89 Potrebbe essere un antroponimo al genitivo anche l’epigrafe recata dall’esemplare nr. 3 (Δαμο.[. .max.4. .].: cf. supra). L’impastatoio metapontino con iscrizione BATO (cf. supra, nota 9) non è stato ancora sottoposto a controllo autoptico. Non è dunque possibile stabilire se si tratti di un antroponimo abbreviato, acefalo o mancante della parte finale.

90 Gli attrezzi potevano dunque essere percepiti come prolungamento della mano dell’uomo ed essere oggetto di attenzioni, gelosie e sentimenti di possesso «capaci di favorirne la conservazione anche al difuori dei luoghi d’uso» (Mannoni, Giannichedda 20032, 188; cf. anche Rubinich 2006, 229). Sull’ipotesi per cui ai casi nominativo e genitivo corrispondano funzioni diverse si segnala il dibattito sugli antroponimi iscritti sulle matrici fittili tarantine (cf. Ferrandini Troisi, Buccoliero, Ventrelli 2012, 45 ss.; Rosamilia 2017a).

91 Del resto, considerazioni di questo carattere sono riferite anche in Ferrandini Troisi, Buccoliero, Ventrelli 2012, 45ss. in relazione alla funzione degli antroponimi in forma abbreviata iscritti sulle matrici tarantine.

Singolari risultano invece le iscrizioni Ὀνάσιμ[ος] | καλός92 ed Ἐργοτελείας | Φιλ,93 entrambe iscritte, in ogni caso, prima della cottura e dunque apparentemente relative anch’esse al contesto produttivo.

92 Esemplare nr. 22 (cf. supra).

93 Esemplare nr. 7 (cf. supra).

La prima può comunque essere ascritta alla categoria dei nominativi, ma si distingue dalle altre epigrafi per la presenza di un aggettivo, καλός, che qualifica l’antroponimo (‘Onasimos bello’ o ‘viva Onasimos’94): l’iscrizione è riferibile alla categoria delle kalòs-Inschriften attestata principalmente, ma non unicamente, su vasi da simposio.95 Si potrebbe dunque ipotizzare che non sia un caso che l’epigrafe compaia su un oggetto impiegato nella produzione anche di oggetti vascolari.

94 Cf. Ar. Ach. 142-4: Καὶ δῆτα φιλαθήναιος ἦν ὑπερφυῶς | ὑμῶν τ’ ἐραστὴς ὡς ἀληθῶς, ὥστε καὶ | ἐν τοῖσι τοίχοις ἔγραφ’· «Ἀθηναῖοι καλοί» «E si mostrava [scil. Sitalce], invero, straordinariamente filoateniese, era davvero innamorato di voi, al punto che anche sui muri scriveva: ‘Viva gli Ateniesi’» (trad. Lauriola 2008).

95 Sulla categoria delle kalòs-Inschriften cf. e.g. Shapiro 1987; Lissarrague 1999; Slater 1999; Scheibler 2005 con bibl.; Dettori 2022.

Di più difficile interpretazione è invece la sequenza di tre lettere che segue il nome al genitivo nella seconda iscrizione. F. Ferrandini Troisi96 ritiene che la lettura più convincente sia Ἐργοτελείας | φίλ(oν), ‘caro a Ergoteleia’: il nome femminile in genitivo indicherebbe, come detto, l’artigiana proprietaria dell’utensile e l’aggettivo sarebbe da riferire all’oggetto stesso, sull’esempio della più frequente formulazione ἱερόν con genitivo. La studiosa avanza anche l’ipotesi che le lettere Φιλ siano l’abbreviazione di un aggettivo riferito a Ergoteleia e dunque al genitivo femminile singolare, φίλ(ης) (‘di Ergoteleia cara’). Pare tuttavia opportuno segnalare che le lettere in questione sembrano essere scritte con grafia e dimensioni diverse rispetto al resto dell’epigrafe. Alla luce di questo sembra forse più convincente la terza ipotesi avanzata da F. Ferrandini Troisi: le lettere potrebbero costituire le iniziali di un altro nome – maschile per la studiosa –, forse dell’artigiano che ha realizzato l’oggetto (figura che secondo questa interpretazione non coinciderebbe con chi lo utilizzava) o, ancor più probabilmente, del proprietario della bottega presso la quale Ergoteleia svolgeva la propria attività. Si tratterebbe dunque di una sigla volta ad indicare una specifica bottega; funzione, questa, da attribuire forse anche alla loutrophoros e alla crocetta (o chi) recati rispettivamente dagli esemplari nr. 2 e 8,97 probabili ‘firme iconografiche’.98

96 Ferrandini Troisi 1989, 93; 1992, nr. 98; IG Puglia nr. 153.

97 Cf. supra.

98 Per un altro esempio di compresenza, a Taranto, di iscrizione e disegno con funzione di firma cf. Ferrandini Troisi, Buccoliero, Ventrelli 2012, nrr. 43-44 (due matrici fittili di statuette femminili recanti sul retro la stessa iscrizione, ΗΡΑ, e lo stesso disegno, un profilo umano, e riconducibili dunque allo stesso autore). Per quanto riguarda invece la coesistenza di antroponimi e lettere isolate (se nel segno che accompagna Νευ( ) sull’esemplare nr. 8 si deve riconoscere un chi piuttosto che una crocetta), si vedano le considerazioni di E. Rosamilia circa le matrici tarantine dalla bottega del coroplasta Neson (2017a, 459-63).

R.M.

Bibliografia

IG Puglia = Ferrandini Troisi, F. (a cura di) (2015). Puglia. Roma. Iscrizioni greche d’Italia 6.

LGPN = Fraser, P.M.; Matthews, E. et al. (eds) (1987-). A Lexicon of Greek Personal Names. Oxford.

Abruzzese Calabrese, G. (1996). «La coroplastica votiva. Taranto». Lippolis, E. (a cura di), I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia. Napoli, 189-205.

Abruzzese Calabrese, G. et al. (1996). «L’argilla. Taranto. Catalogo». Lippolis, E. (a cura di), I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia. Napoli, 68-79.

Adamesteanu, D. (1971). «L’attività archeologica in Basilicata». Taranto nella civiltà della Magna Grecia = Atti del X Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 4-11 ottobre 1970). Napoli, 457-86.

Bilbao Zubiri, E. (2022). «Produzione fittile a matrice nel golfo di Taranto tra adozione tecnica e standardizzazione». Hesperìa, 40, 45-69.

Cassio, A.C. (2002). «Il dialetto greco di Taranto». Taranto e il Mediterraneo = Atti del XLI Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 12-16 ottobre 2001). Taranto, 435-66.

Conti, G. (a cura di) (1976). Cipriano Piccolpasso. Li tre libri dell’arte del vasaio. Firenze.

Cracolici, V. (2004). I sostegni di fornace dal «kerameikos» di Metaponto. Bari. Beni Archeologici - Conoscenza e Tecnologie. Quaderni del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’Università del Salento 3.

Cuomo Di Caprio, N. (1982). Ceramica rustica tradizionale in Puglia. Galatina. Documentari. Luoghi doc. artisti Puglia 8.

Cuomo Di Caprio, N. (2007). Ceramica in archeologia 2. Antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi di indagine. Roma. 1a ed. aggiornata. Studia Archaeologica 144.

De Filippis, M.D. (2008-09). Forme della produzione della ceramica e dei laterizi nella Puglia di età romana [tesi di dottorato]. Napoli.

De Juliis, E.M. (1984). «L’attività archeologica in Puglia nel 1983». Crotone = Atti del XXIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 7-10 ottobre 1983). Taranto, 421-46.

De Juliis, E.M. (1985). «L’attività archeologica in Puglia nel 1984». Magna Grecia, Epiro e Macedonia = Atti del XXIV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 5-10 ottobre 1984). Taranto, 559-81.

Dell’Aglio, A. (1989). «Taranto-Cortile della caserma ‘C. Mezzacapo’». Taras, 9(1-2), 210-12 (tav. 92).

Dell’Aglio, A. (1995). «Taranto. Via D’Alò Alfieri». Taras, 15(1), 107-8. (Soprintendenza archeologica della Puglia. Notiziario delle attività di tutela, gennaio-dicembre 1994).

Dell’Aglio, A. (1996). «L’argilla. Taranto». Lippolis, E. (a cura di), I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia. Napoli, 50-67.

Dell’Aglio, A. (2001a). «La proschoros tarentina». Nuovi documenti dai territori tarantini = Atti della Tavola Rotonda di Taranto (Taranto, 7 giugno 2001). Napoli, 19-42.

Dell’Aglio, A. (2001b). «Taranto. Genio Civile (Angolo fra via Minniti e via Dante)». Taras, 21(1), 120-3 (Soprintendenza archeologica della Puglia. Notiziario delle attività di tutela, gennaio-dicembre 2000).

Dell’Aglio, A. (2002). «La forma della città: aree e strutture di produzione artigianale». Taranto e il Mediterraneo = Atti del XLI Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 12-16 ottobre 2001). Taranto, 171-94.

Dell’Aglio, A.; Russo, G. (1988). «Taranto-via Leonida, 52». Taras, 8(1-2), 129-30 (tav. 35).

Dettori, E. (2022). «Su due iscrizioni vascolari del tipo ‘kalos’». Arbeid, B.; Ghisellini, E.; Luberto, M.R. (a cura di), Ὁ παῖς καλός. Scritti di archeologia offerti a Mario Iozzo per il suo sessantacinquesimo compleanno. Monte Compatri (RM), 123-32.

Ferrandini Troisi, F. (1989). «Un attrezzo da lavoro particolarmente ‘caro’». AFLB, 32, 93-5 (tavv. 1-2).

Ferrandini Troisi, F. (a cura di) (1992). Epigrafi ‘mobili’ del Museo Archeologico di Bari. Bari. Documenti e studi 12.

Ferrandini Troisi, F.; Buccoliero, B.M.; Ventrelli, D. (a cura di) (2012). Coroplastica tarantina. Le matrici iscritte. Bari. Documenti e studi 52.

Forti, L.; Stazio, A. (1983). «Vita quotidiana dei Greci d’Italia». Pugliese Carratelli, G. (a cura di), Megale Hellas. Milano, 641-713. Antica Madre VI.

Giardino, L. (1996). «L’argilla. Herakleia». Lippolis, E. (a cura di), I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia. Napoli, 35-44.

Graepler, D. (1996). «L’argilla. La coroplastica funeraria». Lippolis, E. (a cura di), I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia. Napoli, 229-40.

Kingsley, B.M. (1981). «Coroplastic Workshops at Taras: Marked Moulds of the Late Classical Period». GMusJ, 9, 41-52. https://www.jstor.org/stable/4166438.

Lambrugo, C. (2012). «Nella bottega del vasaio greco». Bejor, G.; Castoldi, M.; Lambrugo, C.; Panero, E. (a cura di), Botteghe e artigiani. Marmorari, bronzisti, ceramisti e vetrai nell’antichità classica. Milano, 65-129.

Langdon, S. (2014). «Children as Learners and Producers in Early Greece». Evans Grubbs, J.A.; Parkin, T.G. (eds), The Oxford Handbook of Childhood and Education in the Classical World. Oxford; New York, 172-94. Oxford Handbooks. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199781546.013.008.

Lauriola, R. (a cura di) (2008). Aristofane. Gli Acarnesi. Con introduzione di G. Paduano. Milano. BUR Classici greci e latini.

Lissarrague, F. (1999). «Publicity and Performance: Kalos Inscriptions in Attic Vase-painting / transl. by Robin Osborne». Goldhill, S.; Osborne, R. (eds), Performance Culture and Athenian Democracy. Cambridge; New York, 359-73.

Lo Porto, F.G. (1961). «Ricerche archeologiche in Heraclea di Lucania». BA, Ser. 4a 46(1-2), 133-50.

Mannoni, T.; Giannichedda, E. (2003). Archeologia della produzione. 2a ed. aggiornata. Torino. Piccola Biblioteca Einaudi Ns. Storia e geografia.

Méndez Dosuna, J. (1993). «El cambio de <ε> en <ι> ante vocal en los dialectos griegos: ¿una cuestión zanjada?». Crespo, E.; García Ramón, J.L.; Striano, A. (eds), Dialectologica Graeca = Actas del II Coloquio Internacional de Dialectología Griega (Miraflores de la Sierra [Madrid], 1921 de junio de 1991). Madrid, 237-59.

Muller, A. (2014). «L’atelier du coroplathe: un cas particulier dans la production céramique grecque». Perspective. Revue de l’INHA, 63-82. https://doi.org/10.4000/perspective.4372

Neutsch, B. (1967). «Archäologische Studien und Bodensondierungen bei Policoro in den Jahren 1959-1964». Neutsch, B. (Hrsg.), Herakleiastudien. Heidelberg, 100-80. Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung. Erg.-Heft, XI - Archäol. Forsch. in Lukanien, II.

Noble, J.V. (1966). The Techniques of Painted Attic Pottery. London.

Orlandini, P. (1983). «Le arti figurative». Pugliese Carratelli, G. (a cura di), Megale Hellas. Milano, 329-554. Antica Madre VI.

Osanna, M. (1996). «L’argilla. Metaponto». Lippolis, E. (a cura di), I Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia. Napoli, 45-50.

Peacock, D.P.S. (1997). La ceramica romana. Tra archeologia ed etnografia. Trad. it. G. Pucci. Bari. Guide. Temi e luoghi del mondo antico 5.

Ribeiro, M. (1969). «Instrumentos auxiliares de modelação: subsídios para o estudo da olaria portuguesa». O arqueólogo português, Ser. 3a 3, 217-34.

Ribeiro, M. (1972). «Engenho de amassar barro: subsídios para o estudo das técnicas da olaria popular». O arqueólogo português, Ser. 3a 6, 289-306.

Rosamilia, E. (2017b). «Coroplasti e onomastica a Taranto fra IV e III secolo a.C.». Historikà, 7, 319-44. http://journals.openedition.org/historika/405.

Rosamilia, E. (2017a). «Firmare matrici a Taranto: il coroplasta Pantaleon e i suoi colleghi». ArchClass, 68, 453-73. https://www.jstor.org/stable/26600508.

Rubinich, M. (a cura di) (2006). Ceramica e coroplastica dalla Magna Grecia nella collezione De Brandis. Udine. Cataloghi e monografie archeologiche dei Civici Musei di Udine 8.

Scheibler, I. (2005). s.v. «Kalos inscriptions». NPauly 7, coll. 11-13. https://doi.org/10.1163/15749347_dnp_e705170

Schreiber, T. (1999). AThenian Vase Construction. A Potter’s Analysis. Malibu. https://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/0892364653.html

Shapiro, H.A. (1987). «Kalos-inscriptions with patronymic». ZPE, 68, 107-18. http://www.jstor.org/stable/20186613

Slater, N.W. (1999). «The Vase as Ventriloquist: καλός-Inscriptions and the Culture of Fame». Mackay, E.A. (ed.), Signs of Orality. The Oral Tradition and Its Influence in the Greek and Roman World. Leiden; Boston, 143-61. https://doi.org/10.1163/9789004351424_009

Valavanis, P. (1990). «Ένα αρχαίο εργαστήριο στην εποχή μας». Archaiologia, 36, 31-41.

Zuchtriegel, G. (2018). Colonization and Subalternity in Classical Greece. Experience of the Nonelite Population. Cambridge; New York. https://doi.org/10.1017/9781108292849.